-

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

残留日本兵の包括的な社会史

残留日本兵──アジアに生きた一万人の戦後── / 林英一. - 中央公論新社, 2012

北大ではどこにある?

台湾の日本統治時代関係の調べものをしている中で読んでみた作品。戦後アジア各地に残った日本兵たちのライフコースを、膨大な日記・ルポルタージュ・映像作品から網羅的に取り上げ、その全貌を描いた歴史モノグラフ。地域別に章立て、さらに章の中では出身階層別に分類するなど様々な工夫が凝らされている。残留日本兵という言葉からは横井庄一氏や小野田寛郎氏がイメージされるが、むしろそうした人々は本書からすれば例外的なのかもしれない。非常に興味深い作品であった。

北大ではどこにある?

台湾の日本統治時代関係の調べものをしている中で読んでみた作品。戦後アジア各地に残った日本兵たちのライフコースを、膨大な日記・ルポルタージュ・映像作品から網羅的に取り上げ、その全貌を描いた歴史モノグラフ。地域別に章立て、さらに章の中では出身階層別に分類するなど様々な工夫が凝らされている。残留日本兵という言葉からは横井庄一氏や小野田寛郎氏がイメージされるが、むしろそうした人々は本書からすれば例外的なのかもしれない。非常に興味深い作品であった。 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

台湾と沖縄(特に八重山諸島)の交流を知る

知られざる南の国境 : 八重山・台湾 (DVD) / 北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」企画. - 北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」, 2011

北大ではどこにある?

北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」がHBCと協同で作成したドキュメンタリー作品。

北大ではどこにある?

北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」がHBCと協同で作成したドキュメンタリー作品。

戦前、さらにはそれ以前の時代において台湾と沖縄(特に石垣・与那国などの八重山諸島)は互いに密接な交流のある地域でした。たとえば戦前では八重山諸島出身者が進学する際には内地ではなく台湾の旧制中学・旧制高校・女学校・台北帝国大学などに進学することは決して珍しくありませんでした。また漁獲物を台湾の市場で売るということも行われました。台湾から八重山諸島に移住したり、逆に八重山諸島から台湾に移住するという人もいました。本作品は比較的高齢の人々へ... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

日本統治時代台湾における「青年団」の歴史人類学

植民地期台湾における青年団と地域の変容 / 宮崎聖子. - 御茶の水書房, 2008

北大ではどこにある?

日本統治時代台湾における青年団を対象とした歴史人類学的研究。歴史資料や当時青年団員だった人々へのライフヒストリーインタビューなどから青年団の変容やメンバーの心理を丹念に探っている。青年団が当時の社会階層と複雑に結びついていたのが興味深い。

北大ではどこにある?

日本統治時代台湾における青年団を対象とした歴史人類学的研究。歴史資料や当時青年団員だった人々へのライフヒストリーインタビューなどから青年団の変容やメンバーの心理を丹念に探っている。青年団が当時の社会階層と複雑に結びついていたのが興味深い。

私個人としては以下の点が興味深い。もともとはどちらかといえば富裕層・地主層の師弟向けのものだった青年団(第2章~第3章)が、戦時色が濃くなる日本統治時代後期になると、幅広い層(小作・労働者の師弟など)対象のものに変容していく(第45章~第6章)。青年団自体がある種の階層上層移動のための媒体でもありそ... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

日本統治時代台湾の女性史

近代台湾女性史 : 日本の植民統治と「新女性」の誕生 / 洪郁如. - 勁草書房, 2001

北大ではどこにある?

日本統治時代の台湾の女性史の研究。著者の博士論文をまとめた本。纏足解放、女子教育、女性運動、「新女性」のライフスタイルなどが丹念に検討されている。個人的には女子教育を社会階層の視点から分析しているのがとても興味深かった。

北大ではどこにある?

日本統治時代の台湾の女性史の研究。著者の博士論文をまとめた本。纏足解放、女子教育、女性運動、「新女性」のライフスタイルなどが丹念に検討されている。個人的には女子教育を社会階層の視点から分析しているのがとても興味深かった。

たとえば、1920年代の新女性とその夫からなる核家族において、新女性は家事労働をさほど担わなかったというところが面白い。台湾の高等女学校では、近代的知識を伝授するとともに良妻賢母的な教育(料理・礼儀作法・伝統芸能)などを伝授されていたのだが、結婚後の日常生活において家事に関する技能はさほど生かされなかったようであ... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

台湾映画の名作

悲情城市 (DVD) / 侯孝賢監督 ; 呉念眞, 朱天文脚本, トニー・レオンほか出演. - Imagica, 1989

北大ではどこにある?

台湾における日本統治時代・敗戦・戦後初期の中華民国統治時代を舞台に、これらの時代を生きた一族を描いた作品。特に1947年に生じた二・二八事件の一部を描いた映画として有名です。台湾、植民地経験、弾圧、歴史的記憶などに関心のある人に特におすすめです。1989年ヴェネチア国際映画祭金獅子賞グランプリ受賞作品。

北大ではどこにある?

台湾における日本統治時代・敗戦・戦後初期の中華民国統治時代を舞台に、これらの時代を生きた一族を描いた作品。特に1947年に生じた二・二八事件の一部を描いた映画として有名です。台湾、植民地経験、弾圧、歴史的記憶などに関心のある人に特におすすめです。1989年ヴェネチア国際映画祭金獅子賞グランプリ受賞作品。 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

質的社会調査のハンドブック

よくわかる質的社会調査─技法編 / 谷富夫, 芦田徹郎編著. - ミネルヴァ書房, 2009

北大ではどこにある?

社会調査の中の質的調査について、様々な技法が紹介されています。インタビュー、フィールドワーク、グランデッド・セオリー・アプローチ、ライフヒストリー法、ワークショップ、アクションリサーチ、内容分析などが扱われています。各調査の理論的背景や心構えよりも、むしろ具体的なやり方を詳しく説明しています。どうやってアポをとるのか、どうやってインタビューデータを整理するのか、どうやってワークショップを開くのかなど具体的な話が豊富ですので、手元に置いておくと便利な一冊です。

北大ではどこにある?

社会調査の中の質的調査について、様々な技法が紹介されています。インタビュー、フィールドワーク、グランデッド・セオリー・アプローチ、ライフヒストリー法、ワークショップ、アクションリサーチ、内容分析などが扱われています。各調査の理論的背景や心構えよりも、むしろ具体的なやり方を詳しく説明しています。どうやってアポをとるのか、どうやってインタビューデータを整理するのか、どうやってワークショップを開くのかなど具体的な話が豊富ですので、手元に置いておくと便利な一冊です。

なお姉妹編として「プロセス編」もありますので合わせて読むと質的社会調査... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

社会調査法の充実したテキスト

入門・社会調査法─2ステップで基礎から学ぶ(第2版) / 轟亮, 杉野勇編. - 法律文化社, 2013

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

報道記事の読み方、分析手順、科学的分析のロジック

データはウソをつく─科学的な社会調査の技法 / 谷岡一郎. - 筑摩書房, 2007

北大ではどこにある?

特に社会調査に基づいた報道記事を読む際のコツについて多くのページが割かれています。実際のデータ分析の段取りや科学的分析のロジックについても初学者向けにわかりやすく述べられています。社会調査に関心をもった場合は、まず本書を手に取ってみることをお勧めします。

北大ではどこにある?

特に社会調査に基づいた報道記事を読む際のコツについて多くのページが割かれています。実際のデータ分析の段取りや科学的分析のロジックについても初学者向けにわかりやすく述べられています。社会調査に関心をもった場合は、まず本書を手に取ってみることをお勧めします。 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

入門から上級まで幅広く使える社会学の教科書

アンビシャス社会学 / 櫻井義秀, 飯田俊郎, 西浦功編著. - 北海道大学出版会, 2014

北大ではどこにある?

北海道大学文学研究科社会システム科学講座の関係者を中心に作成した社会学テキスト。現代日本における様々な社会的トピックについて、具体的な事例を提示しつつその分野での基本概念・用語などをしっかり身に付けられる構成になっています。

北大ではどこにある?

北海道大学文学研究科社会システム科学講座の関係者を中心に作成した社会学テキスト。現代日本における様々な社会的トピックについて、具体的な事例を提示しつつその分野での基本概念・用語などをしっかり身に付けられる構成になっています。

会学の入門書としてはもちろんのこと、各種試験対策(公務員、社会福祉士、大学院入試など)にも対応できるように作っています。 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

社会科学方法論の名著

創造の方法学 / 高根正昭. - 筑摩書房, 1979

北大ではどこにある?

入門~。社会科学の方法論についてわかりやすく解説した名著です。

北大ではどこにある?

入門~。社会科学の方法論についてわかりやすく解説した名著です。

理論とは何か、概念とは何か、モデルとは何か、理論をどのようにして具体的なデータで検証するのか、条件を統制するとはどういうことなのか、といったことが著者のアメリカでの研究生活の話を交えながら丁寧に説明されています。特に実験との対比させながら社会調査における分析のロジックを説明しているのがわかりやすいと思います。社会科学専攻の人に限らず多くの人々に是非一度手に取ってもらいたい一冊です。 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

社会調査のための、極めてわかりやすい統計の入門書

このとおりやればすぐできる社会調査のための統計学-生きた実例で理解する- / 神林博史, 三輪哲. - 技術評論社, 2011

北大ではどこにある?

よく使われる社会調査の統計解析の初歩が解説されています。記述統計を中心にクロス集計や統計的検定、疑似相関と因果関係などについてわかりやすく書かれています。表や図の作り方など非常にわかりやすく、また途中ではさまれる会話がより一層わかりやすさを引き立てています。統計アレルギーの人、統計学の授業で挫折してしまった人は一度手に取ってみると良いでしょう。

北大ではどこにある?

よく使われる社会調査の統計解析の初歩が解説されています。記述統計を中心にクロス集計や統計的検定、疑似相関と因果関係などについてわかりやすく書かれています。表や図の作り方など非常にわかりやすく、また途中ではさまれる会話がより一層わかりやすさを引き立てています。統計アレルギーの人、統計学の授業で挫折してしまった人は一度手に取ってみると良いでしょう。 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

「日本人論」の系譜と「日本人論ブーム」の社会的背景を探る!

「日本人論」再考 / 船曳建夫. - 日本放送出版協会, 2003

北大ではどこにある?

近代以降の日本では数々の「日本人論」が刊行されてきた。『武士道』『菊と刀』『「甘え」の構造』『ジャパンアズナンバーワン』が代表的ですが、近年の藤原雅彦『国家の品格』なども「日本人論」といえましょう。

北大ではどこにある?

近代以降の日本では数々の「日本人論」が刊行されてきた。『武士道』『菊と刀』『「甘え」の構造』『ジャパンアズナンバーワン』が代表的ですが、近年の藤原雅彦『国家の品格』なども「日本人論」といえましょう。

ではなぜ「日本人論」が生産され、広く人口に膾炙したのか?

ブームの背景にある日本社会の「不安」、アイデンティティの「揺らぎ」といった社会的・心理的背景を本書は探ります。また本書は「日本人的なるもの」をいわゆる「サムライ」「武士道」などに限定せず、戦時中の「国民」さらには、今日でも日常的に使われる「人間」「職人」といった概念に見られる... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

北海道夕張産炭地の生活誌・社会史の決定版!

地域産業変動と階級・階層 : 炭都・夕張/労働者の生産・労働(新装版) / 布施鉄治編著. - 御茶の水書房, 1990

北大ではどこにある?

北海道大学教育学部の故・布施鉄治教授率いる「布施グループ」による調査モノグラフ。地域は北海道の産炭地夕張であり、大学院生・学部学生総出で、炭鉱関係者の生活史を調査したモノグラフである。対象者は炭鉱職員・鉱員・その家族など、ほぼ「ローラー作戦」で聞き取り調査をしている。そこから夕張における階層・階級構造、労働者の入炭経緯、ライフスタイル、将来への展望などが浮かび上がってくる。北海道社会史としても極めて貴重な書籍である。初版は1982年。

北大ではどこにある?

北海道大学教育学部の故・布施鉄治教授率いる「布施グループ」による調査モノグラフ。地域は北海道の産炭地夕張であり、大学院生・学部学生総出で、炭鉱関係者の生活史を調査したモノグラフである。対象者は炭鉱職員・鉱員・その家族など、ほぼ「ローラー作戦」で聞き取り調査をしている。そこから夕張における階層・階級構造、労働者の入炭経緯、ライフスタイル、将来への展望などが浮かび上がってくる。北海道社会史としても極めて貴重な書籍である。初版は1982年。

なお「布施グループ」による調査には夕張の他にも、水島・倉敷などで行った調査がありそれらも出版されて... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

幕末日本の農民運動を発生させた要因とは何か?

変革期における社会運動の研究 : 19世紀日本の農民運動を通して / 野宮大志郎. - 北海道大学, 1998

北大ではどこにある?

幕末日本の農民運動がどのような社会構造的要因によって発生したのかを統計的に検討した歴史社会学的研究。江戸時代日本の農民階級と武士階級の探索から始まり、農民運動が発生する要因に関する理論的考察、そしてその理論を検証するための実証分析を行うというスタイルになっています。実証分析では農民運動の年表から各年の運動発生件数をデータセット化し、物価変動や飢饉発生などの社会変動との関連を検討していきます。歴史学専攻の人にも是非読んでもらいたい書籍です。

北大ではどこにある?

幕末日本の農民運動がどのような社会構造的要因によって発生したのかを統計的に検討した歴史社会学的研究。江戸時代日本の農民階級と武士階級の探索から始まり、農民運動が発生する要因に関する理論的考察、そしてその理論を検証するための実証分析を行うというスタイルになっています。実証分析では農民運動の年表から各年の運動発生件数をデータセット化し、物価変動や飢饉発生などの社会変動との関連を検討していきます。歴史学専攻の人にも是非読んでもらいたい書籍です。

(図書館注:科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書 ; 平成8年度-平成9年度) -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

台湾ノートパソコン企業の成長メカニズムを解き明かす!

圧縮された産業発展─台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム / 川上桃子. - 名古屋大学出版会, 2012

北大ではどこにある?

台湾はノートパソコン生産の世界シェア90%以上といわれています。当初はいわゆる低コストの下請企業として国際的な産業内分業の中での後発のメーカーという位置づけでした。そうした台湾のノートパソコン産業が急激な成長をとげたメカニズムを、丹念なインタビュー調査や観察、史資料分析などで実証的に論じています。経済学・経営学・経済社会学・産業社会学・労働社会学などにかかわる近年の重要書です。第29回(2013年度)「大平正芳記念賞」受賞作品

北大ではどこにある?

台湾はノートパソコン生産の世界シェア90%以上といわれています。当初はいわゆる低コストの下請企業として国際的な産業内分業の中での後発のメーカーという位置づけでした。そうした台湾のノートパソコン産業が急激な成長をとげたメカニズムを、丹念なインタビュー調査や観察、史資料分析などで実証的に論じています。経済学・経営学・経済社会学・産業社会学・労働社会学などにかかわる近年の重要書です。第29回(2013年度)「大平正芳記念賞」受賞作品 -

推薦者 : 寺沢 重法 (文学研究科)

ひとりで学ぶ計量分析

データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析 / 川端亮編著. - ミネルヴァ書房, 2010

北大ではどこにある?

大阪大学のSRDQシステムを用いて計量分析を学ぶためのテキストです。

北大ではどこにある?

大阪大学のSRDQシステムを用いて計量分析を学ぶためのテキストです。

本書の最大の特徴は、SRDQに寄託された本物の社会調査データの分析を行えることです。

テキストの各章ではその分析方法を用いた論文が提示されています。まずこの論文を読み、次にテキストを見ながらSRDQ(ネット環境があればどこでも使用可能)を使ってその論文の分析を再現していきます。最後に章末の練習問題を解くことでより分析のコツがのみこめるようになります。

実際の論文を読みその分析を追体験しながら分析を身に着けていくという実践的スタイルが本書の目玉と言えるでしょう。分析方法はクロス... [続きを読む] -

推薦者 : 寺沢 浩一 (医学部)

法医学とは何かを知りたい人に

日常生活の法医学 / 寺沢浩一. - 岩波書店、岩波新書、新赤版687, 2000

北大ではどこにある?

14年前に上梓したものである。一般の人以外にも、刑事事件を扱う警察官になりたい方、科学捜査研究所で働きたい人、医学部で法医学を勉強したいと考えている人にお勧めします。

北大ではどこにある?

14年前に上梓したものである。一般の人以外にも、刑事事件を扱う警察官になりたい方、科学捜査研究所で働きたい人、医学部で法医学を勉強したいと考えている人にお勧めします。

特に私が気に入っているのは「はじめに」、「死後経過時間の推定」、「個人識別」と「あとがき」の段である。以下に各章の題名を挙げよう。はじめに―法医学とは何か/人が死ぬとどうなるか/解剖に附すか/死因を推定する/事故死か病死か/現代の医療と法医学/法医学のこれから。登録日 : 2014-08-26

-

推薦者 : 寺沢 浩一 (医学部)

下山事件を現代の法医学で見る

死の法医学―下山事件再考― / 錫谷 徹. - 北海道大学図書刊行会、北海道大学出版会, 1983

北大ではどこにある?

1949年に国鉄総裁下山氏が失踪し、翌日、鉄道の線路上で死亡して発見された事件である。現代の法医学を紹介し、次いで轢断死体の法医学に進み、最後に下山事件を法医学的に見直している。ロジックで考えることの大事さを見せてくれる。

北大ではどこにある?

1949年に国鉄総裁下山氏が失踪し、翌日、鉄道の線路上で死亡して発見された事件である。現代の法医学を紹介し、次いで轢断死体の法医学に進み、最後に下山事件を法医学的に見直している。ロジックで考えることの大事さを見せてくれる。

新入生にも読めるが、医学部で法医学を勉強し終わった人に一番向いている本である。分かりやすく書かれている本として名著に属していると私は捉えている。 -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

戦前・戦中・戦後を駆け抜けた哲学者の生き方に迫る

戦争が遺したもの-鶴見俊輔に戦後世代が聞く- / 鶴見俊輔、上野千鶴子、小熊英二. - 新曜社, 2004

北大ではどこにある?

後藤新平の孫、鶴見祐輔の子として生まれ、華麗な閨閥の中で一種の拗ね者として幼少期を送った鶴見が、アメリカ留学から戦後市民運動までの自身の生き方と考え方、その過程で関わった様々な人々とのつながりを余すところな語った貴重な証言である。戦争(というより戦場)の実相、市民運動のあり方、知識人と言われる人々の生態など、実体験した者でなければ語れない生々しさがある。一人物の座談的伝記としても、歴史書としても読み応えがあるのでぜひ一読を勧めたい。

北大ではどこにある?

後藤新平の孫、鶴見祐輔の子として生まれ、華麗な閨閥の中で一種の拗ね者として幼少期を送った鶴見が、アメリカ留学から戦後市民運動までの自身の生き方と考え方、その過程で関わった様々な人々とのつながりを余すところな語った貴重な証言である。戦争(というより戦場)の実相、市民運動のあり方、知識人と言われる人々の生態など、実体験した者でなければ語れない生々しさがある。一人物の座談的伝記としても、歴史書としても読み応えがあるのでぜひ一読を勧めたい。 -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

家族が「家族」として語られるとき

戦略としての家族-近代日本の国民国家形成と女性- / 牟田和恵. - 新曜社, 1996

北大ではどこにある?

多くの人にとっては家族というのは気がついたら存在している(という意味で)自然な環境である。この本は、その自然なはずの家族が近代日本のジャーナリズムの中でどのように論じられ、どのようにその論じ方が転換し、どのように教育の中に取り込まれてきたかを考察し、近代日本人の意識の中に「家族」として根付く過程を明らかにしている。今日の夫婦別姓や、性別役割分担の問題、あるいは家族の「絆」ということを考えたい、あるいは、そうしたことに興味がある学生にお薦めしたい本である。

北大ではどこにある?

多くの人にとっては家族というのは気がついたら存在している(という意味で)自然な環境である。この本は、その自然なはずの家族が近代日本のジャーナリズムの中でどのように論じられ、どのようにその論じ方が転換し、どのように教育の中に取り込まれてきたかを考察し、近代日本人の意識の中に「家族」として根付く過程を明らかにしている。今日の夫婦別姓や、性別役割分担の問題、あるいは家族の「絆」ということを考えたい、あるいは、そうしたことに興味がある学生にお薦めしたい本である。 -

推薦者 : 岸 玲子 (環境健康科学研究教育センター)

広範囲な予防医学や公衆衛生学の諸領域をわかりやすく理念に基づいて記述

NEW予防医学・公衆衛生学(改訂第3版) / 岸玲子 [ほか] 編. - 南江堂, 2012

北大ではどこにある?

予防医学・公衆衛生学の目的や理念がわかりやすい学習書です。

北大ではどこにある?

予防医学・公衆衛生学の目的や理念がわかりやすい学習書です。

人々の健康と疾病予防の重要性を歴史や社会との関係で学ぶことができます。

50人を超える専門家がそれぞれの章を書いており学問的にも高いレベルです。 -

推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)

室町幕府の対中国外交史を4本立てのドラマで!

”日本国王”と勘合貿易(NHKさかのぼり日本史・外交篇7・室町) / 橋本雄. - NHK出版, 2013

北大ではどこにある?

歴史をさかのぼって考える(倒叙法)という、2012年11月放映のEテレ(NHK教育)歴史番組を書籍化したものです。「義政、勘合貿易の再開(1451年)」>「義満、明使との接見(1402年)」>「懐良親王への明使の捕縛(1372年)」>「天龍寺船の派遣決定(1341年)」という4本柱を立てました。自説のみならず、最新の諸研究を参考にしながら、室町期日明関係史の刷新を図っています。勘合ってどんなかたちのものだったのか? なぜ足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか? 義満ら足利将軍は心から中国に臣従したのか?――などなど、さまざまな謎解きも楽しんでもらえるはずです。

北大ではどこにある?

歴史をさかのぼって考える(倒叙法)という、2012年11月放映のEテレ(NHK教育)歴史番組を書籍化したものです。「義政、勘合貿易の再開(1451年)」>「義満、明使との接見(1402年)」>「懐良親王への明使の捕縛(1372年)」>「天龍寺船の派遣決定(1341年)」という4本柱を立てました。自説のみならず、最新の諸研究を参考にしながら、室町期日明関係史の刷新を図っています。勘合ってどんなかたちのものだったのか? なぜ足利将軍家は中華皇帝に「朝貢」したのか? 義満ら足利将軍は心から中国に臣従したのか?――などなど、さまざまな謎解きも楽しんでもらえるはずです。 -

推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)

室町時代史と対外関係史とを接合する

中華幻想――唐物と外交の室町時代史 / 橋本雄. - 勉誠出版, 2011

北大ではどこにある?

1990年代以降、日本中世史のなかで急速に研究が進んでいる分野に、室町時代史と対外関係史とがあります。ところが2000年代まで、それらはほとんど没交渉のまま存在してきたと言ってもいいでしょう。しかしながら、それぞれの分野が孤立したままの状態では、いずれ学問全体のバランスを失いかねません。何より、隣の果実と掛け合わせることでさらに豊かな成果を得られます。そこで、唐物(舶来品)文化や外交儀礼などの諸側面を通じて両者の接続を図ったのが本書です。扱う史資料は問題の性質上、文献(文字資料)だけとは限りません。絵画、書跡、染織、五山文学……。どんな「... [続きを読む]

北大ではどこにある?

1990年代以降、日本中世史のなかで急速に研究が進んでいる分野に、室町時代史と対外関係史とがあります。ところが2000年代まで、それらはほとんど没交渉のまま存在してきたと言ってもいいでしょう。しかしながら、それぞれの分野が孤立したままの状態では、いずれ学問全体のバランスを失いかねません。何より、隣の果実と掛け合わせることでさらに豊かな成果を得られます。そこで、唐物(舶来品)文化や外交儀礼などの諸側面を通じて両者の接続を図ったのが本書です。扱う史資料は問題の性質上、文献(文字資料)だけとは限りません。絵画、書跡、染織、五山文学……。どんな「... [続きを読む] -

推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)

中世後期の日本対外関係史を俯瞰

世界史のなかの戦国日本 / 村井章介. - 筑摩書房, 2012

北大ではどこにある?

中世後期(近世初頭までを含む)の対外関係史の要点を押さえた名著です。ヨーロッパ勢力(「近代世界システム」)の東漸により世界史の舞台に本格的に躍り出た中世日本社会を、南北の境界領域(蝦夷地・琉球王国)も含めて広やかに照射する目配りの広さ! 世界史と日本史とをつなぐことが喫緊の課題である現在、まず参照されるべき書物でしょう。なお、文庫版解説は推薦子が書かせていただいています。

北大ではどこにある?

中世後期(近世初頭までを含む)の対外関係史の要点を押さえた名著です。ヨーロッパ勢力(「近代世界システム」)の東漸により世界史の舞台に本格的に躍り出た中世日本社会を、南北の境界領域(蝦夷地・琉球王国)も含めて広やかに照射する目配りの広さ! 世界史と日本史とをつなぐことが喫緊の課題である現在、まず参照されるべき書物でしょう。なお、文庫版解説は推薦子が書かせていただいています。

※図書館注:ちくま新書『海から見た戦国日本 : 列島史から世界史へ』(1997年刊)の改題増補版です。 -

推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)

中世前期の日本対外関係史を俯瞰

中世日本の内と外(増補版) / 村井章介. - 筑摩書房, 2013

北大ではどこにある?

大学初年次向けの授業をそのまま採録。基本的な論点を押さえつつ、平安期から南北朝期頃までの様子がよく分かるように仕立てられています。すなわち、「自尊と憧憬」「人の境、国の境」「鎌倉幕府と武人政権――日本と高麗」といった視角から中世日本の国家像・対外観に肉薄し、「アジアの元寇」「中世の倭人たち」などを論ずることで、国家のもつ虚妄性を見事にあぶりだしてみせた名著です。

北大ではどこにある?

大学初年次向けの授業をそのまま採録。基本的な論点を押さえつつ、平安期から南北朝期頃までの様子がよく分かるように仕立てられています。すなわち、「自尊と憧憬」「人の境、国の境」「鎌倉幕府と武人政権――日本と高麗」といった視角から中世日本の国家像・対外観に肉薄し、「アジアの元寇」「中世の倭人たち」などを論ずることで、国家のもつ虚妄性を見事にあぶりだしてみせた名著です。 -

推薦者 : 橋本 雄 (文学研究科)

偽装・捏造・うそ・いつわりの歴史はすぐそこに

偽りの外交使節――室町時代の日朝関係(歴史文化ライブラリー) / 橋本雄. - 吉川弘文館, 2012

北大ではどこにある?

世の中、詐欺や捏造が至るところで見られます。ところが、一部の心ない日本の人種主義者によって、それは大半が外国人のしわざだ、などという意見がネット上のあちこちに見られます。本当にそうでしょうか? そうした「悪さ」は今でも昔でも、日本人だろうと無かろうと、あちこちでなされてきたことです。

北大ではどこにある?

世の中、詐欺や捏造が至るところで見られます。ところが、一部の心ない日本の人種主義者によって、それは大半が外国人のしわざだ、などという意見がネット上のあちこちに見られます。本当にそうでしょうか? そうした「悪さ」は今でも昔でも、日本人だろうと無かろうと、あちこちでなされてきたことです。

本書では、対馬や博多あたりの人間が「偽使(偽造/偽装された使節)」を頻繁に渡し、朝鮮王朝に無心を繰り返していたことを、その状況や理由、背景等の諸問題に分け入りながら解明しています。通信機器手段のない前近代の外交がどんなものだったのか、皆さん、想像が... [続きを読む] -

推薦者 : 高橋 正宏 (工学研究院)

リスク論で”福島”の現実に寄り添う

原発事故と放射線のリスク学 / 中西準子. - 日本評論社, 2014

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

日本と日本人を見る目の背後にあるもの

日本人論・日本論の系譜 / 石澤靖治. - 丸善, 1997

北大ではどこにある?

この本は、ルース・ベネディクトの『菊と刀』以後の代表的な日本人論・日本論を取り上げてそれらを関連づけて論じることを通して日本と日本人に対する内外の見方がどのように関連し合ってどう変化してきたかのわかりやすい見取り図を描き出すものである。

北大ではどこにある?

この本は、ルース・ベネディクトの『菊と刀』以後の代表的な日本人論・日本論を取り上げてそれらを関連づけて論じることを通して日本と日本人に対する内外の見方がどのように関連し合ってどう変化してきたかのわかりやすい見取り図を描き出すものである。

この本の眼目は、所謂広義の「日本(文化)論」と言われるものを「日本論」と「日本人論」に分けてそれぞれが登場してくる歴史的・政治的文脈を明らかにしている点である。これを読むと、結局のところ、“代表的な”(と言われている)「日本人論」や「日本論」は、実は-カレル・ヴァン・ウォルフレンを除くと-基本的にア... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

東ユーラシア世界に目を開く

「シベリアに独立を!」-諸民族の祖国(パトリ)をとりもどす- / 田中 克彦. - 岩波書店, 2013

北大ではどこにある?

推薦者の義父は戦後シベリアで抑留生活を送った。そのことについて推薦者には何も語らずに亡くなったが、そこでの苦労は並大抵のことばで語れるものではなかったようである。シベリア、と聞けば推薦者も含めてかなりの日本人は戦後のシベリア抑留のことを、あるいはまた天然ガスパイプラインを、さらには水野晴郎の映画『シベリア超特急』を思い浮かべるかと思うが、この本で描かれるのは、そうしたイメージとは異なる自然豊かなシベリアで独立運動を戦い抜いたポターニンという人物の生涯である。そのまわりには、ドストエフスキーやバクーニンをはじめ、アイヌ語研究で有... [続きを読む]

北大ではどこにある?

推薦者の義父は戦後シベリアで抑留生活を送った。そのことについて推薦者には何も語らずに亡くなったが、そこでの苦労は並大抵のことばで語れるものではなかったようである。シベリア、と聞けば推薦者も含めてかなりの日本人は戦後のシベリア抑留のことを、あるいはまた天然ガスパイプラインを、さらには水野晴郎の映画『シベリア超特急』を思い浮かべるかと思うが、この本で描かれるのは、そうしたイメージとは異なる自然豊かなシベリアで独立運動を戦い抜いたポターニンという人物の生涯である。そのまわりには、ドストエフスキーやバクーニンをはじめ、アイヌ語研究で有... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

日本文化に絡まる「思いこみ」を引き剥がす

希望の倫理学-日本文化と暴力をめぐって- / 持田季未子. - 平凡社, 1998

北大ではどこにある?

「日本文化」は、実は様々な「思いこみ」や、近代に於ける「意味づけ」に絡め取られている。俗耳に入ってくるものの一つとして例えば「日本人は古来から自然を愛する」が挙げられよう。この本は、中世謡曲から始まって近代の帝国主義的イデオロギーまでを分析し、「日本文化」に絡みついている思いこみ、俗説、恣意的な意味付与を引き剥がそうとする試みである。その中から見えてくる「日本文化(と言われるもの)」の根底にはどうしようもない暴力的、閉塞的な性格が顕れてくる。それは単なる“ステレオタイプ”などと言ってすませられるレベルではない、重い倫理的課題を我々... [続きを読む]

北大ではどこにある?

「日本文化」は、実は様々な「思いこみ」や、近代に於ける「意味づけ」に絡め取られている。俗耳に入ってくるものの一つとして例えば「日本人は古来から自然を愛する」が挙げられよう。この本は、中世謡曲から始まって近代の帝国主義的イデオロギーまでを分析し、「日本文化」に絡みついている思いこみ、俗説、恣意的な意味付与を引き剥がそうとする試みである。その中から見えてくる「日本文化(と言われるもの)」の根底にはどうしようもない暴力的、閉塞的な性格が顕れてくる。それは単なる“ステレオタイプ”などと言ってすませられるレベルではない、重い倫理的課題を我々... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

インチキを見抜く考え方を学ぶ

日本文化論のインチキ / 小谷野敦. - 幻冬舎, 2010

北大ではどこにある?

日本文化論というグループに括られる書物はものすごく(と言っていいほど)多くのものが出版されていて、他方、それらに対する批判の書も少なからず出されている。大学で日本文化を専門として学び研究する人間にとってそうした批判に目を通しておくのは当然だが、小谷野氏は、「日本文化論批判は行われているものの、批判のほうはいっこうに広まらないのである」と嘆いており、それがこの本を書いた動機の一部となっている。

北大ではどこにある?

日本文化論というグループに括られる書物はものすごく(と言っていいほど)多くのものが出版されていて、他方、それらに対する批判の書も少なからず出されている。大学で日本文化を専門として学び研究する人間にとってそうした批判に目を通しておくのは当然だが、小谷野氏は、「日本文化論批判は行われているものの、批判のほうはいっこうに広まらないのである」と嘆いており、それがこの本を書いた動機の一部となっている。

内容は、土居健郎『「甘え」の構造』やベネディクト『菊と刀』以来の日本文化論をめぐる研究状況に対するやや毒舌めいた批判であるが、新書版という-... [続きを読む] -

推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)

learn how to make the world a better place

The Unfair Trade: How Our Broken Global Financial System Destroys the Middle Class / Michael Casey. - Crown Business, 2012

北大ではどこにある?

If you enjoy 池上彰's easy to understand explanations of finance, economics, and politics, and if you seek a career on the global stage, then read this book. At the very least you will learn how to form a convincing argument. On average, you will learn that nation states ought to realize global growth can help their domestic economies -- that a smaller piece of a bigger pie might be bigger than a bigger piece of a smaller pie. And if you and I are fortunate, then you will create knowledge and acquire influence that will make the world a better place. This book gives us ideas on how to make that happen. Be maximally ambitious. Or, as Buzz Lightyear might say, To infinity and beyond!

北大ではどこにある?

If you enjoy 池上彰's easy to understand explanations of finance, economics, and politics, and if you seek a career on the global stage, then read this book. At the very least you will learn how to form a convincing argument. On average, you will learn that nation states ought to realize global growth can help their domestic economies -- that a smaller piece of a bigger pie might be bigger than a bigger piece of a smaller pie. And if you and I are fortunate, then you will create knowledge and acquire influence that will make the world a better place. This book gives us ideas on how to make that happen. Be maximally ambitious. Or, as Buzz Lightyear might say, To infinity and beyond! -

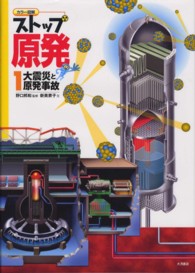

推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)

think hard, act decisively

カラー図解 ストップ原発〈1〉大震災と原発事故 (全4巻) / 新美景子. - 大月書店, 2011

北大ではどこにある?

Japan lacks investigative journalism. Scientific journalism is almost as scarce. Read this series of 4 illustrated books for children. Familiarize yourself with the theory, history, objectives, advantages, and costs of nuclear energy. You may wonder why you knew so little before picking up these books.

北大ではどこにある?

Japan lacks investigative journalism. Scientific journalism is almost as scarce. Read this series of 4 illustrated books for children. Familiarize yourself with the theory, history, objectives, advantages, and costs of nuclear energy. You may wonder why you knew so little before picking up these books.

I vehemently oppose nuclear power plants. You may agree or disagree with me. Either way, you owe it to yourself and the world to learn all about the issue, particularly the aspects that the government and industry strive to hide. -

推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)

日本社会の病い

まやかしの安全の国 / 田辺文也. - 角川SSC新書137, 2011

北大ではどこにある?

去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。

北大ではどこにある?

去る3月11日の地震・津波による福島第一原発の事故は様々な疑問を投げかけます。事故の発生という事実に直面してからでは遅いといわれそうですが、原子力に携わる人々や事故に対処する政府関係者や事故の直接の当事者などの個人的資質にも疑念を呈したくなりますし、それを許容する社会の制度にも不信を抱かざるをえません。この本はそういう疑問に答えてくれそうですし、考えるきっかけを与えてくれそうです。以下、著者のあとがきより引用します。

・・・・・原子力のような巨大システムの安全確保に不可欠なのは、設備の運転や保守に携わる人のシステムに対する深い... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

類まれな人間観察の鋭さ

君主論 / マキアヴェッリ. - 岩波書店, 1959

北大ではどこにある?

マキアヴェッリあるいは『君主論』というと、後世に染みついた「権謀術数を弄する奴」というイメージが浮かぶが、実際の彼はそういうことを中心的な思想として言いたかったわけではない、というのが今日では一般的な理解となっている。この本は時として“政治思想の古典”などと言われるが、そういう読み方を一旦脇に置いて、彼がこの本の中でどのように人間を描き出しているかを読み取っていくと意外に面白い。それも、表だって書かれている様々の君主ではなく、名前すらも分からないような一般人や兵士たちを、国や君主にとってどのような存在と見ていたかに焦点を当て... [続きを読む]

北大ではどこにある?

マキアヴェッリあるいは『君主論』というと、後世に染みついた「権謀術数を弄する奴」というイメージが浮かぶが、実際の彼はそういうことを中心的な思想として言いたかったわけではない、というのが今日では一般的な理解となっている。この本は時として“政治思想の古典”などと言われるが、そういう読み方を一旦脇に置いて、彼がこの本の中でどのように人間を描き出しているかを読み取っていくと意外に面白い。それも、表だって書かれている様々の君主ではなく、名前すらも分からないような一般人や兵士たちを、国や君主にとってどのような存在と見ていたかに焦点を当て... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

老いと社会のつながりを考える

暴走老人! / 藤原智美. - 文藝春秋, 2007

北大ではどこにある?

最近、老人(高齢者)の犯罪がメディアで報道されることが多くなったように思う。老人が犯罪をするからメディアがニュースネタとして飛びつくのか、本当に老人の犯罪が増えているのかは慎重に考える必要があるだろう。しかし、少なくともこれまでの社会の(あるいはメディアの)あり方として、若者の犯罪や不作法には寛容ではなかった一方で老人の犯罪や不作法(特に後者)が大目に見られてきた面はある。このページを読んでいる人の中にも、町中での老人の振る舞いに「年寄りだから何でも許されるってわけじゃねーよ!」と思ったことがある人がそこそこいるに違いない(実は、... [続きを読む]

北大ではどこにある?

最近、老人(高齢者)の犯罪がメディアで報道されることが多くなったように思う。老人が犯罪をするからメディアがニュースネタとして飛びつくのか、本当に老人の犯罪が増えているのかは慎重に考える必要があるだろう。しかし、少なくともこれまでの社会の(あるいはメディアの)あり方として、若者の犯罪や不作法には寛容ではなかった一方で老人の犯罪や不作法(特に後者)が大目に見られてきた面はある。このページを読んでいる人の中にも、町中での老人の振る舞いに「年寄りだから何でも許されるってわけじゃねーよ!」と思ったことがある人がそこそこいるに違いない(実は、... [続きを読む] -

推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)

Detecting, correcting, and preventing academic dishonesty

Crisis on campus : confronting academic misconduct / Wilfried Decoo with a contribution by Jozef Colpaert. - MIT Press, 2002

北大ではどこにある?

Unlike some schools, Hokudai does not ask its constituents to

北大ではどこにある?

Unlike some schools, Hokudai does not ask its constituents to

explicitly declare academic integrity.

Instead, the code of ethics is implicit.

The lack of declaration or affirmation is not by itself detrimental (although a formal ceremony or signing of a statement might add weight to the commitment).

The danger lies in two aspects.

(a) Risk of unfairness. Unspecified rules are difficult to apply consistently.

(b) Risk of reluctant compliance. Researchers who do not understand why such rules exist are less likely to abide by the spirit of the rules. Scientists who do not embrace high standards may view them as a bureaucratic hinderance, or worse, connive methods to

circumvent them.

This book explains several methods for sustaining academic integrity.

The authors were di... [続きを読む] -

推薦者 : 川村 周三 (農学研究科)

なぜ日本人はモチを食べるのか?

照葉樹林文化とは何か 東アジアの森が生み出した文明 / 佐々木高明. - 中公新書, 2007

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)

《2008年ノーベル文学賞受賞!!》芸術、文学、ヨーロッパ思想を学ぶ者にとって必読の書

悪魔祓い / J.M.G.ル・クレジオ〔著〕 ; 高山鉄男訳. - 新潮社, 1975

北大ではどこにある?

ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む]

北大ではどこにある?

ル・クレジオは現代のフランスの作家。1960年代に前衛的作家として華々しくフランスの文壇にデビューしたあと、現代の西洋文明に飽き足らず、パナマでアメリカ先住民とともに長らく暮らし、スペインに征服される前のメキシコの文明に深く分け入って、芸術とは何か、文学とは何か、文明とは何かを、人類的なトータルな視野から探り続けてきた。本書は、パナマ先住民との生活を通して、彼らの芸術観、生命観、宇宙観をヨーロッパとの比較のもとで描き出したもの。ル・クレジオは、よくあるように、アメリカ先住民の文明を、西洋文明にまだ犯されていない無垢なるものとして語... [続きを読む] -

推薦者 : 小川 泰寛 (メディア・コミュニケーション研究院)

狩りの観点からなされた西欧文明批判の書

人はなぜ殺すか : 狩猟仮説と動物観の文明史 / マット・カートミル著 ; 内田亮子訳. - 新曜社, 1995

北大ではどこにある?

狩りの観点からなされた西欧文明批判の書。

北大ではどこにある?

狩りの観点からなされた西欧文明批判の書。

西欧文明において、動物は征服されるべき自然の一環とみなされた。受難は必至だった。これが著者の論点。創見ではないにもせよ、独自の説得力がある。というのも、本書では犠牲になる動物に目線が置かれているからである。

本書で展開されているのはしかし、本質的には人間論である。端的に言えば、人はなぜ何の罪もない動物を慰みに狩るのか。邦題に謳われているように、そもそも「人はなぜ殺すか」。この重い問いが終始省察されている。

生物人類学と解剖学が著者の専門。ただ、本書には西洋古典学、神学、精神分析学... [続きを読む]