-

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)

揺るぎない体験と明敏な眼と強靱な思索の結晶

自分のなかに歴史をよむ / 阿部謹也著. - 筑摩書房, 2007

北大ではどこにある?

何年かにわたって「一般教育演習」や「多文化交流科目」で異文化間コミュニケーションの理論と実践といった類いの授業を展開してきたが、この本はそうした授業の設計思想を作る上で常に座右に置いていたものである。この本が出たとき、ある夕刊紙の書評が「これは真に感動的な本である。」と書いた。「感動的」ということばが適切かどうかは分からないが、「目からウロコが落ちる」という感覚が得られる本ではあると確かに思う。内容は、少年時の修道院生活、大学時代の上原専録との出会い、ヨーロッパ留学生活等々著者の体験談が多いように見えるが、その根底で著者はヨー... [続きを読む]

北大ではどこにある?

何年かにわたって「一般教育演習」や「多文化交流科目」で異文化間コミュニケーションの理論と実践といった類いの授業を展開してきたが、この本はそうした授業の設計思想を作る上で常に座右に置いていたものである。この本が出たとき、ある夕刊紙の書評が「これは真に感動的な本である。」と書いた。「感動的」ということばが適切かどうかは分からないが、「目からウロコが落ちる」という感覚が得られる本ではあると確かに思う。内容は、少年時の修道院生活、大学時代の上原専録との出会い、ヨーロッパ留学生活等々著者の体験談が多いように見えるが、その根底で著者はヨー... [続きを読む] -

推薦者 : 小泉 均 (工学研究院・教員)

働いていて痛感するのは、「効率的であれば忙しいことは苦にならない」ということ。

未来食堂ができるまで / 小林せかい著. - 小学館, 2016

北大ではどこにある?

理学部数学科卒業後、日本IBMとクックパッドでエンジニアとして働いた女性が、会社をやめ自分の食堂を開業するまでの1年半のことを書いたものである。この食堂には「まかない」「あつらえ」「ただめし」といったユニークなシステムがある。しかし、それ以上に注目すべきところは、彼女が自分で何をやったらよいかを考え、自分が良いと思うことを今までのこの業界の慣習や常識にとらわれず実行したことである。何が必要か、それは結局どういうことを意味するのか、そのためには何をやれば良いかをきちんと考えている。「働いていて痛感するのは、「効率的であれば忙しいことは... [続きを読む]

北大ではどこにある?

理学部数学科卒業後、日本IBMとクックパッドでエンジニアとして働いた女性が、会社をやめ自分の食堂を開業するまでの1年半のことを書いたものである。この食堂には「まかない」「あつらえ」「ただめし」といったユニークなシステムがある。しかし、それ以上に注目すべきところは、彼女が自分で何をやったらよいかを考え、自分が良いと思うことを今までのこの業界の慣習や常識にとらわれず実行したことである。何が必要か、それは結局どういうことを意味するのか、そのためには何をやれば良いかをきちんと考えている。「働いていて痛感するのは、「効率的であれば忙しいことは... [続きを読む]登録日 : 2018-02-28

-

推薦者 : 小泉 均 (工学研究院・教員)

将来の世界の在り方、政策などを考えるうえで必読の本

隷属なき道 : AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働 / ルトガー・ブレグマン著 ; 野中香方子訳. - 文藝春秋, 2017

北大ではどこにある?

生活維持に必要な現金を一律に給付する制度、すなわちベーシックインカムの有効性について説明している本である。著者は、将来わたしたちが、豊かな生活を維持しその質を向上させてゆくためには、この制度の実施がぜひ必要であると主張している。著者によれば、現代では、コンピュータやコンテナの利用などにより、品物やサービス、資金などがかつてないスピードで世界を回るようになっている。ロボットにより生産性が向上し、機械にできないような技術を取得していない人は、機械に仕事を奪われる。このため、不平等は広がり格差は広がってゆく。時間と富の再分配、ベーシ... [続きを読む]

北大ではどこにある?

生活維持に必要な現金を一律に給付する制度、すなわちベーシックインカムの有効性について説明している本である。著者は、将来わたしたちが、豊かな生活を維持しその質を向上させてゆくためには、この制度の実施がぜひ必要であると主張している。著者によれば、現代では、コンピュータやコンテナの利用などにより、品物やサービス、資金などがかつてないスピードで世界を回るようになっている。ロボットにより生産性が向上し、機械にできないような技術を取得していない人は、機械に仕事を奪われる。このため、不平等は広がり格差は広がってゆく。時間と富の再分配、ベーシ... [続きを読む]登録日 : 2017-10-19

-

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)

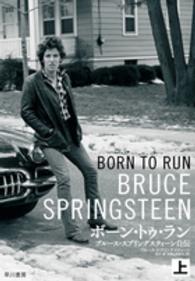

アメリカに生まれて生きる、とは

ボーン・トゥ・ラン : ブルース・スプリングスティーン自伝 / ブルース・スプリングスティーン著 ; 鈴木恵, 加賀山卓朗他訳. - 早川書房, 2016

北大ではどこにある?

“ボス”と呼ばれるアメリカのロックンロール・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが7年をかけて執筆した自伝である。この本から彼の音楽に対する姿勢を窺えるのは当然だが、それ以上にアメリカ東海岸の労働者階級の家庭にアイルランド系、イタリア系、オランダ系という様々な血脈を受けて生まれ育ったスプリングスティーンが自分の出自を絶えず意識しながら音楽を作り演奏していく姿は、日本人のかなりの部分=日本(ヤマト)民族という出自を普段意識することのない存在には、強い印象を与えるであろう。彼の音楽が好きな人だけでなく、帰属意識(カタカナ言... [続きを読む]

北大ではどこにある?

“ボス”と呼ばれるアメリカのロックンロール・ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンが7年をかけて執筆した自伝である。この本から彼の音楽に対する姿勢を窺えるのは当然だが、それ以上にアメリカ東海岸の労働者階級の家庭にアイルランド系、イタリア系、オランダ系という様々な血脈を受けて生まれ育ったスプリングスティーンが自分の出自を絶えず意識しながら音楽を作り演奏していく姿は、日本人のかなりの部分=日本(ヤマト)民族という出自を普段意識することのない存在には、強い印象を与えるであろう。彼の音楽が好きな人だけでなく、帰属意識(カタカナ言... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)

それでも君はボランティアをするか?!

ボランティアという病 / 丸山千夏著. - 宝島社, 2016

北大ではどこにある?

ボランティアはいいことだと思っている人、実際にやってみたことはないが関わってみたいという潜在的な魅力を感じている人は少なくないと思われる。しかし、ボランティアが全て手放しで賞賛されるべきものかというとそうでもない。この本は、「ヤバい」ボランティア、あるいはボランティアの「ヤバさ」についていろいろと教えてくれる。内容には賛否両論あるだろうが、「善意」が無条件にもてはやされることに疑問を感じるなら、折角のボランティア参加が心ならずも不本意な結果に終わらないよう一度目を通しておいてもいいと思う。

北大ではどこにある?

ボランティアはいいことだと思っている人、実際にやってみたことはないが関わってみたいという潜在的な魅力を感じている人は少なくないと思われる。しかし、ボランティアが全て手放しで賞賛されるべきものかというとそうでもない。この本は、「ヤバい」ボランティア、あるいはボランティアの「ヤバさ」についていろいろと教えてくれる。内容には賛否両論あるだろうが、「善意」が無条件にもてはやされることに疑問を感じるなら、折角のボランティア参加が心ならずも不本意な結果に終わらないよう一度目を通しておいてもいいと思う。 -

推薦者 : 水本 秀明 (外国語教育センター・非常勤講師)

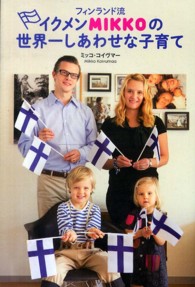

手軽にフィンランドの育児、生活習慣、etc.を知ることができます

フィンランド流イクメンMIKKOの世界一しあわせな子育て / ミッコ・コイヴマー. - かまくら春秋社, 2013

北大ではどこにある?

現在お母さんと赤ちゃんの相談所「ネウヴォラ」のシステムがフィンランドから日本に紹介され、大きな反響を呼んでいます。肩書は大使館の報道・文化参事官だけれどもごく普通のフィンランド人の父親から見た理想の子育ての姿からはたくさん得るものがあります。

北大ではどこにある?

現在お母さんと赤ちゃんの相談所「ネウヴォラ」のシステムがフィンランドから日本に紹介され、大きな反響を呼んでいます。肩書は大使館の報道・文化参事官だけれどもごく普通のフィンランド人の父親から見た理想の子育ての姿からはたくさん得るものがあります。 -

推薦者 : 池田 文人 (高等教育推進機構・教員)

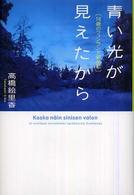

感動します!

青い光が見えたから : 16歳のフィンランド留学記 / 高橋絵里香著. - 講談社, 2007

北大ではどこにある?

北海道で育った著者が、中学校でいじめに会い、絶望の中で見た青い光・フィンランド。苦労してフィンランドの高校に入学し、フィンランド語に苦戦しながらも、高校を卒業し、大学へ進学します。日本とは違い、個性と自主性を尊重するフィンランドの人々に囲まれ、自分らしさを取り戻していきます。自分に素直になれる素晴らしさにきっと感動するでしょう。

北大ではどこにある?

北海道で育った著者が、中学校でいじめに会い、絶望の中で見た青い光・フィンランド。苦労してフィンランドの高校に入学し、フィンランド語に苦戦しながらも、高校を卒業し、大学へ進学します。日本とは違い、個性と自主性を尊重するフィンランドの人々に囲まれ、自分らしさを取り戻していきます。自分に素直になれる素晴らしさにきっと感動するでしょう。 -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)

「戦争」を陳腐なことばで語らないために

ひとりの記憶 : 海の向こうの戦争と、生き抜いた人たち / 橋口譲二. - 文藝春秋, 2016

北大ではどこにある?

この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む]

北大ではどこにある?

この本は、太平洋戦争前後に植民地を含む海外に渡り、様々な事情でその地に残り、あるいは再渡航してそこで生き抜くことを選んだ人々からの聞き取りの記録である。現代に於ける戦争に対する反対・批判・抑止のことばの一つとして「戦争は人間の運命を狂わせる」といったものがある。それを否定するつもりはないし、そうした事例もあることを認めはするが、この本を読んだあとでここに描かれている人々の人生が戦争によって“狂った(あるいは狂わされた)”と―「戦争を知らない子供たち」である我々が―いうことには大きな躊躇いを覚えてしまう。その背後にあったはずのお... [続きを読む] -

推薦者 : 武村 理雪 (国際連携機構・その他)

自身の問いを見つめなおす機会に

途上国の人々との話し方 : 国際協力メタファシリテーションの手法 / 和田信明, 中田豊一. - みずのわ出版, 2010

北大ではどこにある?

途上国支援に限らず、様々な職業で活かすことのできる知識と技術を学べる書籍です。

北大ではどこにある?

途上国支援に限らず、様々な職業で活かすことのできる知識と技術を学べる書籍です。

実は私も本学の教員に薦められて読み始めました。自らの無知とコミュニケーション技術のなさを痛感させられた刺激的な書籍です。

責任と配慮をもって問いを発し、その問いをきっかけに希望が開かれるよう、この書籍を片手に精進していきたいと思わされました。

ある程度の業務経験があると、内容理解が進み易いだろうと推測します。一方で、今は十分に理解できない部分があったとしても、最後まで読んでみることで学生は将来の糧を得られるのではないかと思います。 -

推薦者 : 増田 哲子 (メディア・コミュニケーション研究院・教員)

選択をする「自分」について知ること

おとなの進路教室。 / 山田ズーニー. - 河出書房新社, 2007

北大ではどこにある?

著者の山田ズーニーさんは、企業や大学でコミュニケーションや文章表現についての研修・教育を行っている方です。著者自身、30代後半に教育系の大手出版社を辞め、独立という大きな選択をしました。

北大ではどこにある?

著者の山田ズーニーさんは、企業や大学でコミュニケーションや文章表現についての研修・教育を行っている方です。著者自身、30代後半に教育系の大手出版社を辞め、独立という大きな選択をしました。

大学進学、就職、転職といったさまざまな進路選択において、選ぶ基準となる自分自身の気持ちをどのように掘り下げ、どのように表現するのか?本書は、こうした問いについて、著者自身の経験や著者が出会ったさまざまな人たちのケースから考えさせてくれます。

人生のなかで、進路選択は1回きりではありません。高校進学、大学進学、就職の後も、まだまだ選択の機... [続きを読む] -

推薦者 : 宮本 淳 (高等教育推進機構・教員)

「少年よ、迷い悩め」

アンパンマンの遺書 / やなせたかし. - 岩波書店, 2013

北大ではどこにある?

この本のタイトルにちょっとドキッとした人もいるかもしれません。「遺書」とありますし、この本の著者で、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、2013年10月13日に94歳で永眠されています。でも、タイトルを見て是非読んでみたいと思った人もいませんか?小さいころ大好きだったアンパンマンの遺書?!何が書かれているのだろう...ちなみに絵本ではありません。推薦する私がこの本を読んだ理由は2つです。ひとつは、私の実家が高知県にあること。高知県はやなせさんの出身地です。私は高知で暮らしたことがありませんが、両親がリタイヤ後に自分たちのふるさとである... [続きを読む]

北大ではどこにある?

この本のタイトルにちょっとドキッとした人もいるかもしれません。「遺書」とありますし、この本の著者で、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、2013年10月13日に94歳で永眠されています。でも、タイトルを見て是非読んでみたいと思った人もいませんか?小さいころ大好きだったアンパンマンの遺書?!何が書かれているのだろう...ちなみに絵本ではありません。推薦する私がこの本を読んだ理由は2つです。ひとつは、私の実家が高知県にあること。高知県はやなせさんの出身地です。私は高知で暮らしたことがありませんが、両親がリタイヤ後に自分たちのふるさとである... [続きを読む] -

推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)

将来のキャリアと”今”をつなげよう

大学生のためのキャリアデザイン : 大学生をどう生きるか / ヒューマンパフォーマンス研究会編 ; 三浦孝仁 [ほか執筆]. - かもがわ出版, 2013

北大ではどこにある?

学生向けに書かれた「キャリア」本が各種ある中で、キャリア開発の考え方と学びつつ「学生時代の今をどう過ごすか?」についての指南を与えてくれる本です。

北大ではどこにある?

学生向けに書かれた「キャリア」本が各種ある中で、キャリア開発の考え方と学びつつ「学生時代の今をどう過ごすか?」についての指南を与えてくれる本です。

大学生の時期は、自分を理解し、自己管理能力を身につける大変良い時期です。やみくもに努力するよりも、キャリア開発の知識を持ったうえでの努力の方が、より成長につながると思います。

-

推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)

社会は理不尽だ、、、それでも一歩踏み出そう!

Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダーへの意欲 / シェリル・サンドバーグ著 ; 村井章子訳. - 日本経済新聞出版社, 2013

北大ではどこにある?

ある社会的に成功した女性の個人の経験をもとにしていますが、その時に感じた「壁」について、様々な統計と理論から多面的に考察しています。社会には女性にとって理不尽なことがまだまだたくさんあります。何故、理不尽を感じるのか?その仕組みについても解説されています。ひとつひとつの理不尽に対して「それは不公正である」ことを社会に伝える努力と、理不尽な現実を前提として自分がどう考え行動していくか、個人の戦略としての努力のどちらも必要ですが、それらをバランス考えていくことが大事だ、ということが分かる内容です。

北大ではどこにある?

ある社会的に成功した女性の個人の経験をもとにしていますが、その時に感じた「壁」について、様々な統計と理論から多面的に考察しています。社会には女性にとって理不尽なことがまだまだたくさんあります。何故、理不尽を感じるのか?その仕組みについても解説されています。ひとつひとつの理不尽に対して「それは不公正である」ことを社会に伝える努力と、理不尽な現実を前提として自分がどう考え行動していくか、個人の戦略としての努力のどちらも必要ですが、それらをバランス考えていくことが大事だ、ということが分かる内容です。 -

推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)

2025年、働き方はどうなっているか?

ワーク・シフト : 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図「2025」 = Work shift / リンダ・グラットン著 ; 池村千秋訳. - プレジデント社, 2012

北大ではどこにある?

”2025年”に、今大学生の皆さんは、ちょうど30歳前後です。あなたはその時、どのような働き方をしていますか?

北大ではどこにある?

”2025年”に、今大学生の皆さんは、ちょうど30歳前後です。あなたはその時、どのような働き方をしていますか?

自分の親世代の常識から、働き方の常識が大きく変わってきています。大きく3つのシフトが予測されています。「食えるだけの仕事」から意味を感じる仕事へ。忙しいだけの仕事から価値ある経験としての仕事へ。勝つための仕事からともに生きるための仕事へ。

現在40代の私の世代でも、既にその変化は広がっています。

自然に見聞きする情報だけで将来を考えてはもったいない。未来への理解を深め、幸せに生きるための働き方に興味がある方はぜひ、読ん... [続きを読む] -

推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)

仕事の報酬は”収入・能力・仕事・成長”

仕事の報酬とは何か : 人間成長をめざして / 田坂広志. - PHP研究所, 2008

北大ではどこにある?

「働かない人生なんてあり得ない?!」

北大ではどこにある?

「働かない人生なんてあり得ない?!」

「何のために働くのか?」という問いに、シンプルかつ本質的に答えています。

「仕事には、目に見える報酬と目に見えない報酬がある」仕事の報酬とは「収入・能力・仕事・成長」~気になった方は是非、読んでみてください。

仕事とはそもそも何なのか自分なりに答えを見つけたい方、将来仕事と子育て(家庭)の両立で悩むかも、、、と漠然と思っている方、おススメです。

働いて何年たって読み返しても、自分がその仕事をする目的やモチベーションを再確認することができる良本です。

-

推薦者 : 長堀 紀子 (女性研究者支援室・教員)

フィールドワークと出産・育児の両立ノウハウ

女も男もフィールドへ / 椎野若菜, 的場澄人編. - 古今書院, 2016

北大ではどこにある?

野生動物の研究、地球や環境科学の研究、言語学の研究、文化人類学の研究まで、調査対象を求めて世界各地に出かけるフィールドワークはたくさんあります。フィールドワークとと出産・育児って両立できるの?どうやって?という疑問に、様々な分野のフィールドワーカーが実例で答えてくれています。研究者の仕事に興味がある方、女性に不利(?)と思われがちな分野での仕事に興味がある方、ヒントがたくさん詰まっていますよ。

北大ではどこにある?

野生動物の研究、地球や環境科学の研究、言語学の研究、文化人類学の研究まで、調査対象を求めて世界各地に出かけるフィールドワークはたくさんあります。フィールドワークとと出産・育児って両立できるの?どうやって?という疑問に、様々な分野のフィールドワーカーが実例で答えてくれています。研究者の仕事に興味がある方、女性に不利(?)と思われがちな分野での仕事に興味がある方、ヒントがたくさん詰まっていますよ。 -

推薦者 : 髙橋 彩 (国際連携機構国際教育研究センター・教員)

仕事・生き方を模索するあなたに

聞き書緒方貞子回顧録 / 緒方貞子 [述] ; 野林健, 納家政嗣編. - 岩波書店, 2015

北大ではどこにある?

本書をあえてキャリア支援の書として紹介したい。

北大ではどこにある?

本書をあえてキャリア支援の書として紹介したい。

国連難民高等弁務官として様々な難局に立ち向かった緒方貞子氏には数々の賞賛があろう。また、本書は国際政治学、外交史、国際関係論など、いくつかの分野で貴重な資料ともなろう。

しかし、ここでは緒方氏の人生が一人の人間と歩みとして描かれていることに注目したい。

心あるその人が、仕事の各局面で、何を考え、どのような意思を持って、どう行動したのか。分野や進路を問わず、今後、社会の未来とどう向き合っていくのかを、読者自身が問われているようだ。 -

推薦者 : 池見 真由 (経済学研究科・教員)

今日の経済と社会と自分を見つめ直す

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ / [ムヒカ述] ; くさばよしみ編 ; 中川学絵. - 汐文社, 2014

北大ではどこにある?

「経済」とは元々、お金を儲けることや利潤を増やすことではなく、経世済民、つまり世の中をうまく経(おさ)めて民を救済する・幸せにすることが本来の意味だったと思います。

北大ではどこにある?

「経済」とは元々、お金を儲けることや利潤を増やすことではなく、経世済民、つまり世の中をうまく経(おさ)めて民を救済する・幸せにすることが本来の意味だったと思います。

あなたは、ホセ・ムヒカ氏の立ち振る舞いや言葉に感銘し、彼の考え方を理解し、共感できる人であるでしょうか?

そしてあなたは、現在の世界経済や国際社会のあり方に興味関心を向け、「こんなんじゃだめだ」と、自分のことのように危機感を感じられる人であるでしょうか?

もしそうであれば、あなたは私にとって見ず知らずの他人ですが、それでも、自分のことのようにとても嬉しいです。

こんな... [続きを読む] -

推薦者 : 種村 剛 (高等教育推進機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)・教員)

生き方のフォームをつくる

うらおもて人生録 / 色川武大. - 新潮社, 2014

北大ではどこにある?

20数年前に大学生だった私は、麻雀に多くの時間を割いていました。そんなとき古本屋で『麻雀放浪記』(阿佐田哲也著)を見つけました。戦後の混乱期、博打で生きる人々の生き様が、筆者独特のリズムと文体で描かれていました。それに魅了された私は、阿佐田さんの書いた本を買い集め、読みふけりました。その過程で、阿佐田哲也(朝だ、徹夜)とは、色川武大さんのペンネームであることを知ったのでした。

北大ではどこにある?

20数年前に大学生だった私は、麻雀に多くの時間を割いていました。そんなとき古本屋で『麻雀放浪記』(阿佐田哲也著)を見つけました。戦後の混乱期、博打で生きる人々の生き様が、筆者独特のリズムと文体で描かれていました。それに魅了された私は、阿佐田さんの書いた本を買い集め、読みふけりました。その過程で、阿佐田哲也(朝だ、徹夜)とは、色川武大さんのペンネームであることを知ったのでした。

今回『うらおもて人生録』を推薦するにあたって、もう一度読み返してみました。この本の初出は1984年、今からもう30年以上になります。もうすっかり古びてしまっているの... [続きを読む] -

推薦者 : 三上 直之 (高等教育推進機構・教員)

就職活動にやさしく効くクスリ

スコーレNo.4 / 宮下奈都. - 光文社, 2009

北大ではどこにある?

よい成績で高校を卒業し、親もとを遠く離れた国立大学に進学した麻子は、3年になって就職活動を始めようとして戸惑った。もともと少し不器用なところのある麻子は、説明会やパンフレットで会社の様子を見聞きしても、そこで自分が働いている姿が想像できない。働きたくないのではない。どんな仕事が自分に向いているのか全然思いつかないのだ。結局、唯一得意だと思える英語を生かした仕事を、というあいまいな動機で輸入貿易商社をいくつか受け、幸い給料のよい大手に入ることができた。ところが入社後、ろくな研修もないまま靴屋に出向させられ、知識も興味もない靴の売り... [続きを読む]

北大ではどこにある?

よい成績で高校を卒業し、親もとを遠く離れた国立大学に進学した麻子は、3年になって就職活動を始めようとして戸惑った。もともと少し不器用なところのある麻子は、説明会やパンフレットで会社の様子を見聞きしても、そこで自分が働いている姿が想像できない。働きたくないのではない。どんな仕事が自分に向いているのか全然思いつかないのだ。結局、唯一得意だと思える英語を生かした仕事を、というあいまいな動機で輸入貿易商社をいくつか受け、幸い給料のよい大手に入ることができた。ところが入社後、ろくな研修もないまま靴屋に出向させられ、知識も興味もない靴の売り... [続きを読む] -

推薦者 : 駒川 智子 (教育学研究院・教員)

企業はブラックだけじゃない!

ホワイト企業 : 女性が本当に安心して働ける会社 / 経済産業省監修. - 文藝春秋, 2013

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 天野 麻穂 (大学力強化推進本部 URAステーション・その他)

科学者を目指したいけれど、不安や悩みが尽きない学生さんへ

科学者の卵たちに贈る言葉 : 江上不二夫が伝えたかったこと / 笠井 献一. - 岩波書店, 2013年

北大ではどこにある?

戦後日本の生命科学を牽引した一人である、江上不二夫先生にまつわるエピソードを、お弟子さんの笠井献一先生がエッセイとしてまとめた本です。

北大ではどこにある?

戦後日本の生命科学を牽引した一人である、江上不二夫先生にまつわるエピソードを、お弟子さんの笠井献一先生がエッセイとしてまとめた本です。

「研究」を「しごと」や「人生」に置き換えて読むこともできそうなので、科学者を目指す新入生はもちろん、どの道に進もうか、将来のことで悩んでいる大学院生や研究員の方にも、ぜひ薦めたい一冊です。

たとえば、世の中には「つまらない研究」なんて存在しない。本質的なものを見つけ出そう、という高い志をもっていれば、不可欠で立派な研究だから。大事なのは、自然を素直にみつめて、謙虚に接すること。

ある... [続きを読む] -

推薦者 : 瀬名波 栄潤 (文学部・教員)

クイア理論の古典

クローゼットの認識論 : セクシュアリティの20世紀(原タイトル:Epistemology of the closet) / イヴ・K・セジウィック. - 青土社, 1990年(原書)、1999年(翻訳)

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 小泉 均 (工学研究院)

自分の「夢」とどう向き合うか

夢があふれる社会に希望はあるか / 児美川 孝一郎. - KKベストセラーズ, 2016

北大ではどこにある?

キャリア教育の専門家が、[将来なりたい職業や成し遂げたい事などの]「夢」との付き合い方について述べている本である。著者は、「現在の日本社会は、『夢』をあおる社会であり、夢を持つことを強要する雰囲気を持った社会である。」ととらえている。そのような社会の中で、1)「夢」が見つからないとき、2)「夢」の実現を全力でめざしているとき、3)「夢」が実現できそうもないとわかったとき、どのように考え対処していったら良いか、キャリア教育や心理学などの研究成果にもとづき述べられている。

北大ではどこにある?

キャリア教育の専門家が、[将来なりたい職業や成し遂げたい事などの]「夢」との付き合い方について述べている本である。著者は、「現在の日本社会は、『夢』をあおる社会であり、夢を持つことを強要する雰囲気を持った社会である。」ととらえている。そのような社会の中で、1)「夢」が見つからないとき、2)「夢」の実現を全力でめざしているとき、3)「夢」が実現できそうもないとわかったとき、どのように考え対処していったら良いか、キャリア教育や心理学などの研究成果にもとづき述べられている。

「重要なのは、[夢が見つからなくても]思いつめたりすること... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

「馬鹿ばかしさのまっただ中で犬死しないための方法」とは何か?

赤頭巾ちゃん気をつけて / 庄司薫. - 新潮社, 2012

北大ではどこにある?

この小説は、一時期多くの読者の心を捉え、近年また出版社を替えて文庫化されるほどに読み継がれてきた名作である。大学紛争(と言ってももう知識としてしか知らない学生ばかりだろうが)で1969年度の東大入試が中止になるという時代背景の中、東京都立日比谷高校3年生の「庄司薫」君の饒舌的で独白的な文体を軸に綴られたこの作品を高校時代に最初に読んだとき、僕は作者が本当に日比谷高校3年生ではないかと思ったほどである。著者の庄司氏と僕はちょうど20歳の年齢差があるが、僕自身―全盛期末期か凋落期かの違いはあれど―都立高校に在籍し卒業した者として主人公の「薫」君... [続きを読む]

北大ではどこにある?

この小説は、一時期多くの読者の心を捉え、近年また出版社を替えて文庫化されるほどに読み継がれてきた名作である。大学紛争(と言ってももう知識としてしか知らない学生ばかりだろうが)で1969年度の東大入試が中止になるという時代背景の中、東京都立日比谷高校3年生の「庄司薫」君の饒舌的で独白的な文体を軸に綴られたこの作品を高校時代に最初に読んだとき、僕は作者が本当に日比谷高校3年生ではないかと思ったほどである。著者の庄司氏と僕はちょうど20歳の年齢差があるが、僕自身―全盛期末期か凋落期かの違いはあれど―都立高校に在籍し卒業した者として主人公の「薫」君... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

もう今はない旧制高校の青春とは

どくとるマンボウ青春記 / 北杜夫. - 新潮社, 2000

北大ではどこにある?

僕が大学時代に教えを受けた先生方の半数以上は、旧制高等学校の卒業生だった。旧制高校は、戦後は新制大学(の一部)になり、僕ら新制高校卒業世代は知識としてそういうものがあったという形でしか認識していないのだが、実際に旧制高校生活を送った先生方にはその後の人生のスタイル(というと安っぽく聞こえてしまうが)を決定するような大きな影響力のある教育機関だったらしい。最早体験的に知ることのできない、そうした旧制高校の魅力とそこで学生生活を送った著者自身の内面的な成長過程、そして、思わず笑いを誘う、あるいは人生の意味を真剣に考えさせるエピソードの数... [続きを読む]

北大ではどこにある?

僕が大学時代に教えを受けた先生方の半数以上は、旧制高等学校の卒業生だった。旧制高校は、戦後は新制大学(の一部)になり、僕ら新制高校卒業世代は知識としてそういうものがあったという形でしか認識していないのだが、実際に旧制高校生活を送った先生方にはその後の人生のスタイル(というと安っぽく聞こえてしまうが)を決定するような大きな影響力のある教育機関だったらしい。最早体験的に知ることのできない、そうした旧制高校の魅力とそこで学生生活を送った著者自身の内面的な成長過程、そして、思わず笑いを誘う、あるいは人生の意味を真剣に考えさせるエピソードの数... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

よりよい働き方をどう実現するか

個人を幸福にしない日本の組織 / 太田肇. - 新潮社, 2016

北大ではどこにある?

この本は、標題だけを見るとかつてのカレル・ヴァン・ウォルフレンの『人間を幸福にしない日本というシステム』の二番煎じのように見えてしまうが、内容は組織論あるいは経営制度論の観点から見た日本人の働き方/働かせ方の批判的考察である。これを読むと、企業も学校も芸能界も自治体も町内会も、およそ人が集まって作られる目的集団がいかに機能不全を起こしやすいかがよく分かる。筆者はその点について、かなり大胆な処方箋を提示してくれているが、欲を言えばもう少し突っ込んで対策を書いてくれるとより面白くなったと思う。自分の将来の仕事のあり方として会社勤め... [続きを読む]

北大ではどこにある?

この本は、標題だけを見るとかつてのカレル・ヴァン・ウォルフレンの『人間を幸福にしない日本というシステム』の二番煎じのように見えてしまうが、内容は組織論あるいは経営制度論の観点から見た日本人の働き方/働かせ方の批判的考察である。これを読むと、企業も学校も芸能界も自治体も町内会も、およそ人が集まって作られる目的集団がいかに機能不全を起こしやすいかがよく分かる。筆者はその点について、かなり大胆な処方箋を提示してくれているが、欲を言えばもう少し突っ込んで対策を書いてくれるとより面白くなったと思う。自分の将来の仕事のあり方として会社勤め... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

多文化社会とは?

多文化教育の研究ーひと、ことば、つながりー / 朝倉征夫. - 学文社, 2003

北大ではどこにある?

「多文化社会」や「異文化(間)コミュニケーション」というのは今や大学教育に於ける”流行語”と言ってもいいと思うのだが、他でもないこの北大で「多文化交流科目」を担当していると、学生の殆どが(場合によっては教員も)「多文化」あるいは「異文化」ということを”外国人(非日本人)との交流”だと思い込んでいる実情が見られ、そのたびになんとかしなければ、と思ってしまう。

北大ではどこにある?

「多文化社会」や「異文化(間)コミュニケーション」というのは今や大学教育に於ける”流行語”と言ってもいいと思うのだが、他でもないこの北大で「多文化交流科目」を担当していると、学生の殆どが(場合によっては教員も)「多文化」あるいは「異文化」ということを”外国人(非日本人)との交流”だと思い込んでいる実情が見られ、そのたびになんとかしなければ、と思ってしまう。

この本は三部から成るが、第一部の総論を除くと、半分を占める第二部は外国(人)に関する「多文化」状況ではなく、この日本国内に於いて文化的背景を異にする人々に関する考察である... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

留学したい人は必読!

バイカルチャルになれる人・なれない人-アメリカで変わる日本人- / 本田正文. - 丸善, 1999

北大ではどこにある?

この本は、大きく分けると著者である本田氏がアメリカ留学の中で体験した異文化適応の過程の紹介と、専門とする第二言語習得理論(から見たバイリンガリズム)の概説をバイカルチャルという観点で融合させていこうとしたものである。こう書くとなにやら難しそうな本のようであるが、そのようなことはない。むしろ、本田氏が実際にアメリカで何に苦労しそこからどのような「智慧」を見いだして異文化での生活を成り立たせていったかが、時にユーモアを交えながら成長段階を追って書かれている。

北大ではどこにある?

この本は、大きく分けると著者である本田氏がアメリカ留学の中で体験した異文化適応の過程の紹介と、専門とする第二言語習得理論(から見たバイリンガリズム)の概説をバイカルチャルという観点で融合させていこうとしたものである。こう書くとなにやら難しそうな本のようであるが、そのようなことはない。むしろ、本田氏が実際にアメリカで何に苦労しそこからどのような「智慧」を見いだして異文化での生活を成り立たせていったかが、時にユーモアを交えながら成長段階を追って書かれている。

これから海外留学を目指す人には色々な希望と不安があると思うが、留学生活... [続きを読む] -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

死と美意識と

太陽と鉄 / 三島由紀夫. - 中央公論新社, 1987

北大ではどこにある?

この作品は三島の、精神と肉体の拮抗を軸とした自己認識過程の吐露であるとともに、己の死と向き合おうとする冷徹な美意識の自己表現の書でもある。この本に書かれた思索とその基盤をなす体験の延長線上で三島はあのような「自決」という仕方を選び取ったのであり、その死は三島の、死に対する美意識の自己完結的結晶であったのだ。「国(でも何でもいいが要するに他者)のために自分の生命を投げ出して死ぬ」ということを自分の真剣な問題として考えたいなら、この本は、その内容を肯定するにせよ否定/批判するにせよ、避けて通れない作品であり、今の時代にあらためて読... [続きを読む]

北大ではどこにある?

この作品は三島の、精神と肉体の拮抗を軸とした自己認識過程の吐露であるとともに、己の死と向き合おうとする冷徹な美意識の自己表現の書でもある。この本に書かれた思索とその基盤をなす体験の延長線上で三島はあのような「自決」という仕方を選び取ったのであり、その死は三島の、死に対する美意識の自己完結的結晶であったのだ。「国(でも何でもいいが要するに他者)のために自分の生命を投げ出して死ぬ」ということを自分の真剣な問題として考えたいなら、この本は、その内容を肯定するにせよ否定/批判するにせよ、避けて通れない作品であり、今の時代にあらためて読... [続きを読む] -

推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)

道を極むる者を極道といふ

シャングリ・ラの夢 原信太郎が描き続ける理想郷 (DVD) / 原信太郎 (出演), 久地浦恭寛 (監督). - TCエンタテインメント, 2012

北大ではどこにある?

Noburato Hara was born in a wealthy family and spent a fortune on trains. He photographed them, made home movies about them, rode them, and occasionally drove them. His biggest accomplishment was his model train collection that he built from scratch. Check out his own private model railway company -- the Shangri La -- on his DVD.

北大ではどこにある?

Noburato Hara was born in a wealthy family and spent a fortune on trains. He photographed them, made home movies about them, rode them, and occasionally drove them. His biggest accomplishment was his model train collection that he built from scratch. Check out his own private model railway company -- the Shangri La -- on his DVD.

Visit his museum at:

http://www.hara-mrm.com/ -

推薦者 : 中村 重穂 (国際連携機構国際教育研究センター)

東大入試問題から見える「倫理」

東大入試 至高の国語「第二問」 / 竹内康浩. - 朝日新聞出版, 2008

北大ではどこにある?

過去のある時期、東京大学の入学試験(二次試験)の現代国語の第二問は、200字以内で作文を書かせるという問題だった。この本は、その「第二問」を分析して東大が年度に関わりなく執拗に問おうとしたものを明らかにしていくという著作である。著者の竹内氏によれば、「底流には『死』という大問題があって、死を見ることで『生きること』について考えさせる」(「あとがき」より)というのがこの問題の勘所となっている。これだけ読むと、入試問題から人生訓を牽強付会しているような印象を与えてしまうかもしれないが、この本の真骨頂は、後半に進むに従って「死(と生)」の問題... [続きを読む]

北大ではどこにある?

過去のある時期、東京大学の入学試験(二次試験)の現代国語の第二問は、200字以内で作文を書かせるという問題だった。この本は、その「第二問」を分析して東大が年度に関わりなく執拗に問おうとしたものを明らかにしていくという著作である。著者の竹内氏によれば、「底流には『死』という大問題があって、死を見ることで『生きること』について考えさせる」(「あとがき」より)というのがこの問題の勘所となっている。これだけ読むと、入試問題から人生訓を牽強付会しているような印象を与えてしまうかもしれないが、この本の真骨頂は、後半に進むに従って「死(と生)」の問題... [続きを読む] -

推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)

a montage of a fighter pilot who wanted to live

永遠の0 (ゼロ) / 百田尚樹. - 太田出版, 2006

北大ではどこにある?

I teach 99 percent of Hokudai's entire freshman class. 99 percent of all undergraduates have taken a course that I teach. They may not remember me, nor do I remember all of them, but as a whole generation, I do have a clear impression of who my students are. One characteristic is that our students rarely if ever exert themselves to the fullest. What they believe is an honest effort is, sadly, barely a start compared to people who lived during and after the war. This book is about a fictitious navy aviator (they weren't called pilots back then) who, after a one-week marriage, determines not to get killed so he can return home, see his wife, and meet his baby girl. The individuals are imaginary but the stories are not. Most Hokudai students will shed a tear reading this story. Whiners shoul... [続きを読む]

北大ではどこにある?

I teach 99 percent of Hokudai's entire freshman class. 99 percent of all undergraduates have taken a course that I teach. They may not remember me, nor do I remember all of them, but as a whole generation, I do have a clear impression of who my students are. One characteristic is that our students rarely if ever exert themselves to the fullest. What they believe is an honest effort is, sadly, barely a start compared to people who lived during and after the war. This book is about a fictitious navy aviator (they weren't called pilots back then) who, after a one-week marriage, determines not to get killed so he can return home, see his wife, and meet his baby girl. The individuals are imaginary but the stories are not. Most Hokudai students will shed a tear reading this story. Whiners shoul... [続きを読む] -

推薦者 : 河合 剛 (メディア・コミュニケーション研究院)

read, weep, and live

二式大艇空戦記 -- 海軍801空搭乗員の死闘 / 長峯 五郎. - 光人社, 2006

北大ではどこにある?

I picked up this book because I am a floatplane pilot (a floatplane is a plane that takes off and lands on water).

北大ではどこにある?

I picked up this book because I am a floatplane pilot (a floatplane is a plane that takes off and lands on water).

The wife of my good friend (also a floatplane pilot) was named Emily.

Emily is the code name given by the Allies to the Imperial Japanese Navy Type 2 Flying Boat.

Although readers of this book would be helped with a bit of aviation knowledge (the book does not explain how airplanes fly, nor how the Type 2 Flying Boat was built and flown), readers will not miss the anguish and dedication Goro Nagamine endured before, during, and after his kamikaze tokko attack.

No, he was not unafraid. No, he did not volunteer. No, he was not killed in action.

He was young, energetic, and full of life. Just like you.

Read an honest story of a young man, 21 years old on 15 August 1945... [続きを読む] -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

いつの時代も青春は

青が散る (宮本輝全集 第3巻) / 宮本輝. - 新潮社, 1992

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

アイヌの世界観を知ろう

アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙 / 山田孝子. - 講談社, 1994.8

北大ではどこにある?

クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。

北大ではどこにある?

クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。

本書の内容

・プロローグ

・アイヌの宇宙観

・霊魂とカムイ

・アイヌの植物命名法

・動物の分類と動物観

・諸民族との比較

・世界観の探求−認識人類学的アプローチ -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

空想すくすく、ノンフィクション文庫版

カナダ・インディアンの世界から / 煎本孝. - 福音館書店, 2002.11

北大ではどこにある?

トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。

北大ではどこにある?

トナカイを求めて、凍てつく雪原を来る日も来る日も犬橇を走らせるカナダ・インディアンの男たち。「トナカイは人が飢えている時、その肉を与えに自分からやってくるものだ」と彼らは言う。本書は、その魂に、“自然”の力を宿し、季節と共にその内なる力を育みつつ生きてゆく人びとの、たぐいまれなる記録である。丹念な取材に裏付けされた事実に基づく自然誌、成熟した読者にも読み応えのある作品。 -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

自然とは?文化とは?人類学とは?

文化の自然誌 / 煎本孝. - 東京大学出版会, 1996.6

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

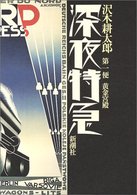

推薦者 : 高井 哲彦 (経済学研究科)

世界を目指すグローバルな若者のバイブル

深夜特急 / 沢木耕太郎. - 新潮社, 1986-1992

北大ではどこにある?

著者はある日突然、乗り合いバスによる貧乏旅行を思いつく。香港・マカオ、マレー半島・シンガポール、インド・ネパール、そしてシルクロードを経て、トルコ・ギリシャ・地中海、最後に南ヨーロッパ・ロンドン。その旅程は著者自身の成長過程でもあり、とくに異文化と出会う前半部は新鮮だ。

北大ではどこにある?

著者はある日突然、乗り合いバスによる貧乏旅行を思いつく。香港・マカオ、マレー半島・シンガポール、インド・ネパール、そしてシルクロードを経て、トルコ・ギリシャ・地中海、最後に南ヨーロッパ・ロンドン。その旅程は著者自身の成長過程でもあり、とくに異文化と出会う前半部は新鮮だ。

21歳のぼくがはじめてインドを訪れたのも、突然だった。ロンドン滞在から帰国する際に思い立って、インド経由に変更したのだった。ヴァラナシ=コルコタ間の夜行2等席では、トイレに往復する人が肩の上を踏んで歩くほど鮨詰めの満員立席で、ショックの余り言葉が話せなくなった。ラン... [続きを読む] -

推薦者 : 内田 努 (工学研究科)

「西堀流」創造的生き方のお話です。

[新版]石橋を叩けば渡れない。 / 西堀栄三郎. - 生産性出版, 1999

北大ではどこにある?

第1次南極越冬隊長、東芝では真空管の研究者、ヒマラヤ登山隊長、など様々な経歴を持つ著者が、その生き方のヒントをいっぱい紹介している本です。

北大ではどこにある?

第1次南極越冬隊長、東芝では真空管の研究者、ヒマラヤ登山隊長、など様々な経歴を持つ著者が、その生き方のヒントをいっぱい紹介している本です。

「人間というものは経験を積むために生まれてきた」

「欠点は個性であり、変えるのではなく生かすものである」

「創意工夫する能力こそは、神が人間に与えた特権」

など、随所に腑に落ちる言葉が出てきます。

また特に理系の人には、「科学」と「技術」の違いについて考えてみていただければと思います。

そして科学者として、あるいは技術者としてどんな風に生きていったら良いか、考えてみてください。

登録日 : 2006-06-08