学術論文等の即時オープンアクセス義務化

学術論文等の即時オープンアクセス義務化

令和6年2月16日、統合イノベーション戦略推進会議が策定した「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」により、公的資金のうち2025年度から新たに公募を行う競争的研究費の受給者に対して、学術論文及び根拠データの学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤へ掲載(即時オープンアクセス)」することが義務付けられました。

内閣府資料

- 「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」(令和6年2月16日 統合イノベーション戦略推進会議決定)

- 基本⽅針の実施にあたっての具体的方策(関係府省申合せ 2024年10月8日改正)

- 具体的方策に関するFAQ(令和6年10月8日更新)

- 内閣府説明会資料(令和6年8月)

参考情報

- 「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」本文(2021年4月27日)

- 「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方について」概要(2021年6月)

- 「公的資金による学術論文等のオープンアクセスの実現に向けた基本的な考え方」(2023年10月30日)

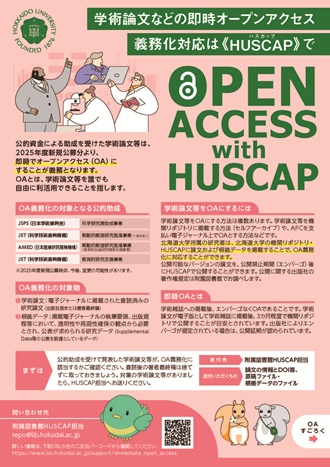

オープンアクセス義務化の対象となる公的助成

JSPS(日本学術振興会) 科学研究費助成事業

JST(科学技術振興機構) 戦略的創造研究推進事業(一部を除く)

AMED(日本医療研究開発機構) 戦略的創造研究推進事業(革新的先端研究開発支援事業)

JST(科学技術振興機構) 創発的研究支援事業

※2025年新規公募時点。今後、変更の可能性があります。

オープンアクセス義務化の対象

- 学術論文

- 電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文(著者最終稿を含む)

- 根拠データ

- 掲載電子ジャーナルの執筆要領、出版規程等において、透明性や再現性確保の観点から必要とされ、公表が求められる研究データ(Supplemental Data等の公表を前提としているデータ)

学術論文等をオープンアクセスにする方法

所属機関の機関リポジトリで公開することが原則とされています。本学の場合HUSCAPで公開します。一方で、出版社にAPCを支払いオープンアクセス論文とすることも認められています。

HUSCAPへの登録方法

学術論文と根拠データを電子メールでrepo[at]lib.hokudai.ac.jpにお送りください。図書館にて公開可否やエンバーゴ(公開禁止期間)の有無、登録できるバージョンを調査いたします。

詳細は「HUSCAPへの研究成果の登録方法」をご確認ください。

よくある質問

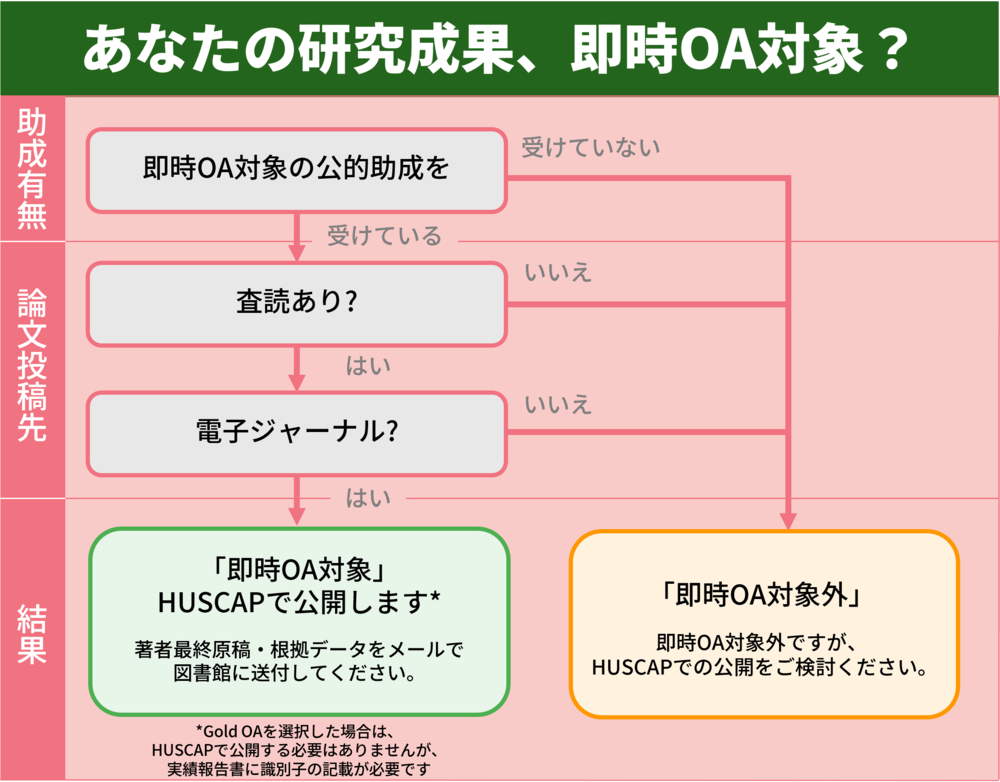

Q. 自身の研究成果が即時オープンアクセス義務化の対象か知りたいです。

Q. 紀要や国内学会誌に掲載された論文、書籍は対象になりますか。

即時オープンアクセス義務化の対象は「電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文」です。冊子体のみでしか刊行されない、あるいは査読がない場合は対象外です。電子ジャーナルとして発行され、かつ査読があれば紀要や国内学会誌も対象となります。また、対象は研究論文なので書籍は対象外です。

Q. プレプリントをarXivなどのプレプリントサーバで公開している場合は義務の要件を満たしますか。

即時オープンアクセス義務化の対象は、査読付き学術論文(著者最終稿を含む)なので査読のないプレプリントの公開では要件を満たしたこととはなりません。

Q. 研究室のホームページ等に論文を公開した場合は義務の要件を満たしますか。

基本方針では、「研究データ基盤システム(NII RDC)上で学術論文及び根拠データが検索可能となるものとする」と記載があります。具体的にはCiNii Researchで検索可能になる必要があります。CiNii Researchが連携しているデータベースは以下で公開されています。

https://support.nii.ac.jp/ja/cir/cir_db

HUSCAPに登録することでCiNii Researchで検索可能となります。

一方で、「所属機関のリポジトリへの掲載により公開をすることを原則としつつ、資金配分機関への実績報告に識別子(DOIあるいはそのほかのPID(永続的識別子))を記載するなど、NII RDC上で学術論文及び根拠データを検索可能になれば、他のプラットフォームで公開することも可能です」との記載もあるので、研究室のホームページで公開することも可能です。

Q. J-Stageで論文を公開することで、義務の要件を満たしますか。

J-StageではCiNii Research検索対象であり、「フリー」「オープンアクセス」の条件で公開されている場合は満たします。「認証あり」の場合は認証されたユーザーのみが読める設定ですので、満たしません。

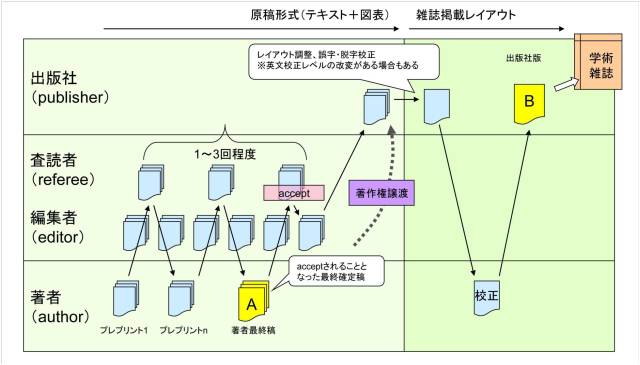

Q. 著者最終稿とは何を差しますか。

下図の[A]に該当するものが著者最終稿です。出版社が校正したPDFやオンラインに掲載された出版社版のPDFではありません。出版社版のPDFは著作権の都合でHUSCAPに掲載できない場合がほとんどです。

Q. 根拠データとは何を差しますか。

内閣府によると「掲載電子ジャーナルの執筆要領,出版規定等において,透明性や再現性確保の観点から必要とされ,公表が求められる掲載学術論文の根拠データ」を指し,「Supplemental Data等の公表を前提としているデータであり,査読の過程で求められるデータ等公表を前提としていないデータは含まない」とされています。

出版社によって呼称は異なりますが、「Supplemental data」「Supporting Information」など論文と一緒に公開されるデータであると想定しています。

Q. いつまでにオープンアクセスにすればよいでしょうか。

学術論文が電子版として学術雑誌に掲載後3カ月以内の機関リポジトリでの公開が目安とされています。

Q. すでに外部のリポジトリで論文と根拠データを公開している場合も、HUSCAPで公開する必要がありますか。

他機関のリポジトリで公開している場合は、重複して登録する必要はありません。

Q. 即時オープンアクセス義務化のために論文掲載料(APC)を支払う必要がありますか。

内閣府の方針では機関リポジトリでの公開が原則とされているため、必ずしもAPCを支払ってオープンアクセスにする必要はありません。

また、すでにAPCを支払い電子ジャーナルサイトでオープンアクセスになっている論文については、機関リポジトリでの公開は必須ではありません。この場合、資金配分機関への実績報告書で、論文及び根拠データの識別子(DOI等)を記載することが求められています。

Q. 出版社の規定で「即時」にオープンアクセス化ができない場合はどのようにすればよいでしょうか。

出版社によりエンバーゴ(公開禁止期間)が規定されている場合は、公開延期が認められています。実績報告の際に、出版社の規定により即時オープンアクセスの実施が困難な旨を報告することになっています。

Q. 共著の場合だれがHUSCAPに登録申請すればよいでしょうか。

内閣府の方針では明確に指定されていませんが、通常、HUSCAPへの登録は論文の責任著者や第一著者が申請することが多いです。それ以外の共著者から申請いただいても差し支えありません。なお、最終的に助成機関への実績報告書にて報告することになるので、研究代表者は実績報告書に記載の論文をオープンアクセスにしたか把握する必要があります。

ポスター

【お問い合わせ先】学術情報部学術情報支援課(jsa [at] lib.hokudai.ac.jp)