-

推薦者 : 清水 賢一郎 (メディア・コミュニケーション研究院)

現代中国理解のために

近代中国の政治文化 : 民権・立憲・皇権 / 野村浩一. - 岩波書店, 2007

北大ではどこにある?

改革開放の進む中国では近年、魯迅と同時代に活躍した現代中国を代表する知識人・胡適の研究がますます盛んになっているが、日本では残念ながらあまり注目されていない。その胡適を中心に近代中国における「自由主義」の位置づけを試みた第三章は本書の圧巻で、現代中国理解のためにも一読に値する。

北大ではどこにある?

改革開放の進む中国では近年、魯迅と同時代に活躍した現代中国を代表する知識人・胡適の研究がますます盛んになっているが、日本では残念ながらあまり注目されていない。その胡適を中心に近代中国における「自由主義」の位置づけを試みた第三章は本書の圧巻で、現代中国理解のためにも一読に値する。 -

推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)

アメリカの覇権と現状

日本人だけが知らないアメリカ「世界支配」の終わり / カレル・ヴァン・ウォルフレン. - 徳間書店, 2007

北大ではどこにある?

見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む]

北大ではどこにある?

見事な風景に接して、それを描こうとしても、きっとどこかで見た絵画のものまねになるように、この世界の現実を突きつけられても、それよりひとつの物語を紡ごうとすれば、きっとどこかで刷り込まれた解釈の焼き直しになるようです。著者によると(あるいは常識というべきでしょうか)、この世界の解釈は長いあいだアメリカより発信されてきました。たとえば、自由信仰にもとづく経済が世界に繁栄と安定をもたらすという託宣です。しかし(日本を除く)世界の国々はこの米国主導の解釈に対して疑念を抱き始めたようです。(例えば、昔からアメリカの支配下にあった中南米の国々... [続きを読む] -

推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)

研究や他者を批判することの厳しさを知る

激辛書評で知る中国の政治・経済の虚実 / 矢吹晋. - 日経BP社, 2007

北大ではどこにある?

本書は、中国関係図書に対する書評を通して、中国の政治・経済の実相を知るスタイルを取っている。台頭する中国をめぐってはさまざまな著作が出版されているが、ベストセラーとなっている本の中にも、偏見や憎しみに基づいて編集され、事実からかけ離れたものがある。著者は、生半可な書評ではなく、該博な知識と厳密な調査に基づいて、ベストセラーになった中国関係図書を解剖し、辛らつな批判を行っている。中国を理解するだけでなく、研究の厳しさ、他者を批判することの厳しさを教えてくれる。

北大ではどこにある?

本書は、中国関係図書に対する書評を通して、中国の政治・経済の実相を知るスタイルを取っている。台頭する中国をめぐってはさまざまな著作が出版されているが、ベストセラーとなっている本の中にも、偏見や憎しみに基づいて編集され、事実からかけ離れたものがある。著者は、生半可な書評ではなく、該博な知識と厳密な調査に基づいて、ベストセラーになった中国関係図書を解剖し、辛らつな批判を行っている。中国を理解するだけでなく、研究の厳しさ、他者を批判することの厳しさを教えてくれる。 -

推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)

全うな現代中国論

臨界点の中国 / 藤野 彰. - 中国書店, 2007年

北大ではどこにある?

巷にあふれている現代中国論、現実の中国から出発せず、中国脅威論や崩壊論、あるいはそれらとは対極の中国待望論がほとんどである。著者は、10年を超える中国特派員の経験と知識を活用し、中国全土を歩き回り、様々なレベルの中国人の声を集め、それを基礎に穏当な中国論を展開してている。地に足の着いた中国論である。好きであれ、嫌いであれ、日本の将来にとって、対中関係のあり方はますます重要になっている。そのためには、まず中国の実像をしっかり抑えておく必要がある。本書は極めて有用な視点と知識を提供してくれよう。

北大ではどこにある?

巷にあふれている現代中国論、現実の中国から出発せず、中国脅威論や崩壊論、あるいはそれらとは対極の中国待望論がほとんどである。著者は、10年を超える中国特派員の経験と知識を活用し、中国全土を歩き回り、様々なレベルの中国人の声を集め、それを基礎に穏当な中国論を展開してている。地に足の着いた中国論である。好きであれ、嫌いであれ、日本の将来にとって、対中関係のあり方はますます重要になっている。そのためには、まず中国の実像をしっかり抑えておく必要がある。本書は極めて有用な視点と知識を提供してくれよう。 -

推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)

グローバリゼーション研究の一人者による入門書

グローバリゼーションとは何か―液状化する世界を読み解く / 伊豫谷登士翁. - 平凡社新書, 2002

北大ではどこにある?

「グローバリゼーション」というとき、それは「国際化」とどう違うのか、そしてグローバリゼーション研究が、いかなる問題意識に立脚して、どのような現象を分析対象としてきたのかを知るうえで、最良の一冊です。

北大ではどこにある?

「グローバリゼーション」というとき、それは「国際化」とどう違うのか、そしてグローバリゼーション研究が、いかなる問題意識に立脚して、どのような現象を分析対象としてきたのかを知るうえで、最良の一冊です。

キーワードは、たとえば国民国家の相対化、世界秩序、南北問題、多国籍企業、メディア、移民、労働市場・・・。アクチュアルな現象に関心がある人、開発援助に関心がある人は、是非読んでみましょう。

第一章:グローバリゼーションの課題は何か、 第二章:時代としてのグローバリゼーション、 第三章:グローバリゼーションをマッピングする、 第四章... [続きを読む] -

推薦者 : 岡田 敦美 (メディア・コミュニケーション研究院)

遠い世界の「他者」へ、思いをはせる

先住民ミヘの静かな変容―メキシコで考える / 黒田悦子. - 朝日選書, 1996

北大ではどこにある?

ラテンアメリカの民族誌として定評ある一冊で、メキシコ南部オアハカ州での参与観察に基づいた著者の研究は、現地メキシコでも出版されているほどです。だまされたと思って、読んでみてください。

北大ではどこにある?

ラテンアメリカの民族誌として定評ある一冊で、メキシコ南部オアハカ州での参与観察に基づいた著者の研究は、現地メキシコでも出版されているほどです。だまされたと思って、読んでみてください。

1970年代にミヘの村に住んで、調査を済ませてから10年以上経った1990年代に、ミヘの村を再訪するところからこの本は始まります。出稼ぎや、都市への移住をはじめとする村の外部との行き来を通して、大きな変貌を遂げたミヘの人々を、「心の触れ合える人たち」として身近にとらえる、著者、すなわちフィールドワーカーの目を通して、私たちは遠いメキシコの先住民の人々の世界... [続きを読む] -

推薦者 : 鍋島 孝子 (メディア・コミュニケーション研究院)

市民が作る国際政治

地球時代の国際政治 / 坂本義和. - 岩波書店, 1990年

北大ではどこにある?

国際政治とは、強い国家が国益のためにやりたい放題する状態だと思っていませんか。確かにそういった面は否定できません。しかし、著者は世界が核兵器の脅威に直面している中、市民の力で国際政治の構造が変動する可能性を示唆しています。

北大ではどこにある?

国際政治とは、強い国家が国益のためにやりたい放題する状態だと思っていませんか。確かにそういった面は否定できません。しかし、著者は世界が核兵器の脅威に直面している中、市民の力で国際政治の構造が変動する可能性を示唆しています。

決して安易な理想主義ではなく、市民と国家、国際社会の在り方について冷徹に検証しています。 -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

怒りか誇りか、何をこめて振り返るのか

日本国憲法 / 森達也. - 太田出版, 2007

北大ではどこにある?

平和を守れという憲法論議ではない。監督森達也が憲法についての考えを自分の言葉で書いた本。ただ他の本と違うのは、分る人は分るが雑誌Quick Japanの連載に加筆したものであることだ。改憲でも護憲でもいいが、それは自分がちゃんと考えた上の思想だろうか。また『映画日本国憲法』(DVD)も見てほしい(北分館にあり)。まじめだが、非常に面白い映像である。

北大ではどこにある?

平和を守れという憲法論議ではない。監督森達也が憲法についての考えを自分の言葉で書いた本。ただ他の本と違うのは、分る人は分るが雑誌Quick Japanの連載に加筆したものであることだ。改憲でも護憲でもいいが、それは自分がちゃんと考えた上の思想だろうか。また『映画日本国憲法』(DVD)も見てほしい(北分館にあり)。まじめだが、非常に面白い映像である。 -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

地域研究から人間性の探究へ。

現代文化人類学の課題―北方研究からみる― / 煎本孝、山岸俊男(編著). - 世界思想社, 2007

北大ではどこにある?

地球規模で進行する急激な変動の時代、北方文化を語ることは、単なる地域研究の枠を超えて、人類学が抱えている普遍的課題に立ち向かうことである。「人間とは何か」というテーマのもと、現代の文化人類学が直面する喫緊の問題を鋭くえぐり出す。

北大ではどこにある?

地球規模で進行する急激な変動の時代、北方文化を語ることは、単なる地域研究の枠を超えて、人類学が抱えている普遍的課題に立ち向かうことである。「人間とは何か」というテーマのもと、現代の文化人類学が直面する喫緊の問題を鋭くえぐり出す。

詰論的展開 第1章 北方研究の展開/第2章 心の文化・生態学的基盤

狂Φ罎亮匆馘役割 第3章 研究論理と先住民族アイヌの人権/第4章 北海道大学におけるアイヌ・北方文化研究とアイヌ新法の制定

恵狼經超問題と開発 第5章 人類の生態と地球環境問題―ポスト社会主義下におけるクジラの利用と保護/第6章 北方... [続きを読む] -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

北方周極地域に生きる

北の民の人類学―強国に生きる民族性と帰属性― / 煎本孝 山田孝子(編著). - 京都大学学術出版会, 2007年

北大ではどこにある?

ロシア、アメリカ、中国などの強国において、さまざまに揺れ動く社会状況の中で生きる北方周極地域の少数民族。圧倒的な力をもつ多数派集団と共生する彼らのエスニシティ(民族性)とアイデンティティ(帰属性)の動態を、人類学的視点から描き出す。

北大ではどこにある?

ロシア、アメリカ、中国などの強国において、さまざまに揺れ動く社会状況の中で生きる北方周極地域の少数民族。圧倒的な力をもつ多数派集団と共生する彼らのエスニシティ(民族性)とアイデンティティ(帰属性)の動態を、人類学的視点から描き出す。

序章:北の民の民族性と帰属性、第吃堯Фβ犬悗瞭察‖茖云魯▲ぅ綿顕修砲ける死の儀礼の復興をめぐる葛藤と帰属性/第2章カナダ・イヌイットの文化的アイデンティティとエスニック・アイデンティティ、第局堯А崋然」のシンボル化 第3章自然との共生/第4章「我々はカリブーの民である」/第5章アイデンティティ構築におけ... [続きを読む] -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

たんけん、ワクワク。

トナカイ遊牧民、循環のフィロソフィー ―極北ロシア・カムチャツカ探検記― / 煎本 孝. - 明石書店, 2007

北大ではどこにある?

期待と、同時に少しのあきらめに似た沈痛な気持ちの中、新潟空港を飛び立った一人の人類学徒の物語。

北大ではどこにある?

期待と、同時に少しのあきらめに似た沈痛な気持ちの中、新潟空港を飛び立った一人の人類学徒の物語。

「それはすばらしい時代でした。たくさんの人々がおり、また、その中のある者たちはシャマンでもありました。子供たちは枝を折り取り、それでトナカイを作り、互いに『トナカイ遊びをしよう』と言い合いながら遊んでいました…」と彼らが語るトナカイ遊牧の起源。

神々に捧げるトナカイの供犠、幻覚キノコの夢の中で訪れる死者の世界、ペレストロイカ以後の急激に変化するロシアで民族と国家とが対峙し、新しい文化が創造される最前線、そして、宇宙における生と死の永... [続きを読む] -

推薦者 : 大平 具彦 (メディア・コミュニケーション研究院)

グローバル時代を真摯に生きるための知の指南書

異文化理解の倫理にむけて / 稲賀繁美(編). - 名古屋大学出版会, 2000

北大ではどこにある?

異文化理解論については凡百の書が出ているが、この本はその中で出色ものである。特筆すべきは、大学での教科書としてつくられていながら、多くの類書とは全く違って、文化接触の生の現場を通して、思考する営みへと読者を導いてゆく内容構成がなされていることである。それは巻頭に掲げられている以下の「本書のねらい」が雄弁に語っている。

北大ではどこにある?

異文化理解論については凡百の書が出ているが、この本はその中で出色ものである。特筆すべきは、大学での教科書としてつくられていながら、多くの類書とは全く違って、文化接触の生の現場を通して、思考する営みへと読者を導いてゆく内容構成がなされていることである。それは巻頭に掲げられている以下の「本書のねらい」が雄弁に語っている。

1.異文化衝突の現場を提示する

2.文化間の価値観の相克、葛藤を浮き彫りにする

3.現場を知る専門家ならではの、読者へのメッセージ

4.概論提示ではなく、読者を理論構築へと誘う

5.読者による探求の道しるべを

こ... [続きを読む] -

推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)

人類の岐路

覇権か、生存か : アメリカの世界戦略と人類の未来 / ノーム・チョムスキー. - 集英社, 2004

北大ではどこにある?

北朝鮮の核実験に触発されて、与党の有力者から、わが国も核を保有するべきだ、というような議論が出ました。政府の見解は、非核三原則を貫く、しかし言論は自由なので、将来のことをあれこれ思い巡らすなかに「核武装」という選択肢も残しておく、ということであったようです。ここで肝心なことからわざと目を背けていることに気づきます。この問題のまえに、当然、アメリカの覇権にどう対処するべきか、という議論を済ませておかなければならないからです。(実際に核武装すれば、イスラエルという例外がありますが、アメリカの逆鱗に触れることは確実です。)

北大ではどこにある?

北朝鮮の核実験に触発されて、与党の有力者から、わが国も核を保有するべきだ、というような議論が出ました。政府の見解は、非核三原則を貫く、しかし言論は自由なので、将来のことをあれこれ思い巡らすなかに「核武装」という選択肢も残しておく、ということであったようです。ここで肝心なことからわざと目を背けていることに気づきます。この問題のまえに、当然、アメリカの覇権にどう対処するべきか、という議論を済ませておかなければならないからです。(実際に核武装すれば、イスラエルという例外がありますが、アメリカの逆鱗に触れることは確実です。)

チョム... [続きを読む] -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

教育学部以外の学生諸君もぜひ

子どもが見ている背中 : 良心と抵抗の教育 / 野田正彰. - 岩波書店, 2006

北大ではどこにある?

北大医学部出身の精神医学者が、教育、特に国旗・国歌の強制から教育基本法の改定にいたる動きを論じた本。広島県の二人の校長が自殺に追い込まれ、それを利用して国旗国歌法が制定されたこと(自殺は一方的に反対した教師たちのせいではない事実)、教育現場への締め付けを告発している。この問題に関する著者の主張に賛成、反対は別にして、いろいろな事実や背景を知った上で自分の意見を決めねば、指導者の言うことやメディアの論調に流されてしまう。それは広告と同じで、イメージ戦略にのってしまうことである。同じ問題を扱った旧著

北大ではどこにある?

北大医学部出身の精神医学者が、教育、特に国旗・国歌の強制から教育基本法の改定にいたる動きを論じた本。広島県の二人の校長が自殺に追い込まれ、それを利用して国旗国歌法が制定されたこと(自殺は一方的に反対した教師たちのせいではない事実)、教育現場への締め付けを告発している。この問題に関する著者の主張に賛成、反対は別にして、いろいろな事実や背景を知った上で自分の意見を決めねば、指導者の言うことやメディアの論調に流されてしまう。それは広告と同じで、イメージ戦略にのってしまうことである。同じ問題を扱った旧著 -

推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)

憲法は、政府に対する命令である。

憲法は、政府に対する命令である。 / ダグラス・ラミス. - 平凡社, 2006

北大ではどこにある?

キャンベラにマグナカルタプレイスという小さな緑地があります。碑文によるとオーストラリア建国(1901年)はこのマグナカルタ(1225年)を礎としているということだったと思います。もっともあとで調べてみるとその国の憲法にはそんな一文はなく、建国の手続きばかりのようでした(総督の給与をいくらにするとか)。英国から移民したひとたちにとってマグナカルタの占める位置は当然のことだったのでしょうか。

北大ではどこにある?

キャンベラにマグナカルタプレイスという小さな緑地があります。碑文によるとオーストラリア建国(1901年)はこのマグナカルタ(1225年)を礎としているということだったと思います。もっともあとで調べてみるとその国の憲法にはそんな一文はなく、建国の手続きばかりのようでした(総督の給与をいくらにするとか)。英国から移民したひとたちにとってマグナカルタの占める位置は当然のことだったのでしょうか。

残念ながらこの国は法というほどのものを生み出しませんでした。有史以来(?)天皇家がこの国を統治しているということに非常な価値を見出している人... [続きを読む] -

推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)

文明の将来を考える書

American Theocracy / Kevin Phillips. - Viking, 2006

北大ではどこにある?

Theocracyは神権政治と訳します。これは、アメリカがむかし神権政治の国であったというのでもなく、将来そうなるという警世の書でもなく、現に(ブッシュ政権が)神権政治に陥ったことに対する慷慨の書なのです。

北大ではどこにある?

Theocracyは神権政治と訳します。これは、アメリカがむかし神権政治の国であったというのでもなく、将来そうなるという警世の書でもなく、現に(ブッシュ政権が)神権政治に陥ったことに対する慷慨の書なのです。

キリスト教国では「神のお恵みを」とか、イスラム教国では「アッラーの神に」とかを、政治家も民衆に使っているようです(もっとも実際にはわたしは聞いたことがないのですが)。わたしはこれを言葉の綾と思って注意を払ってきませんでした。これは「心の問題」であって、人それぞれに解釈すればいいことでしょう。このことが心の問題として済ませられなくなるの... [続きを読む] -

推薦者 : 岸本 晶孝 (理学研究科)

歴史を通じて世界経済を考える書

超帝国主義アメリカの内幕 / マイケル・ハドソン. - 徳間書店, 2002

北大ではどこにある?

もし書店の棚にこういう題名の本を見かけたとしても、今、どれほどの人が手にとって見る気を起こすものなのか、想像がつきかねます。しかし、私の若いころは(1960年代)、若者がよく「アメリカ帝国主義反対」などと金切り声をあげていました。その当時とそれより暫くのあいだは、私のような政治的に鈍感なひとにとっても、世界というものを理解するうえで、これが喉につかえた小骨のようなものであったかもしれません。少なくとも、亜米利加追従我国安泰と割り切れるひとはほとんどいなかったのではないか、と思います。

北大ではどこにある?

もし書店の棚にこういう題名の本を見かけたとしても、今、どれほどの人が手にとって見る気を起こすものなのか、想像がつきかねます。しかし、私の若いころは(1960年代)、若者がよく「アメリカ帝国主義反対」などと金切り声をあげていました。その当時とそれより暫くのあいだは、私のような政治的に鈍感なひとにとっても、世界というものを理解するうえで、これが喉につかえた小骨のようなものであったかもしれません。少なくとも、亜米利加追従我国安泰と割り切れるひとはほとんどいなかったのではないか、と思います。

日本語の題名には辟易するひともあろうかと思い... [続きを読む] -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

知らないことはいくらでもある

メンデ奴隷にされた少女 / メンデ・ナゼール. - ソニーマガジンズ, 2004

北大ではどこにある?

今の世界にも奴隷は存在する。しかも政府の黙認において。スーダンで家族から拉致された子供たちは売られている。その地域はまさに伝説のマサイ族の地域だ。私たちは何事も知ったつもりになってはいけない。短いワンフレーズのコメントに棹差せば流される。

北大ではどこにある?

今の世界にも奴隷は存在する。しかも政府の黙認において。スーダンで家族から拉致された子供たちは売られている。その地域はまさに伝説のマサイ族の地域だ。私たちは何事も知ったつもりになってはいけない。短いワンフレーズのコメントに棹差せば流される。 -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

人気の秘密

セレブの現代史 / 海野弘. - 文春新書,

北大ではどこにある?

どうして有名人は影響力があるのか。教養の感じられない政治家がもてはやされるのか、この疑問の一つの答である。不倫のプリンセス、ワンフレーズの権力者、XX姉妹(XXには適当な文字を、解答複数)、なぜ彼らに人気があるのか。しかし少し怖い状況である。明日の世界はどうなる?

北大ではどこにある?

どうして有名人は影響力があるのか。教養の感じられない政治家がもてはやされるのか、この疑問の一つの答である。不倫のプリンセス、ワンフレーズの権力者、XX姉妹(XXには適当な文字を、解答複数)、なぜ彼らに人気があるのか。しかし少し怖い状況である。明日の世界はどうなる? -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

基本的知識の必要

パリの女は産んでいる / 中島さおり. - ポプラ社, 2005

北大ではどこにある?

ある元首相が結婚しない、子供を産まない女性に年金を与えるのはとんでもないという暴言を公言した。それに比べてフランスでは出産率は維持されている。それは政策として女性をサポートする体制があるという事実を紹介する書物。外国崇拝ではなく、わが国の社会保障と福祉の欺瞞(介護保険の改正などや自己責任、個人情報保護を口実にする隠蔽化)を考える資料になる。

北大ではどこにある?

ある元首相が結婚しない、子供を産まない女性に年金を与えるのはとんでもないという暴言を公言した。それに比べてフランスでは出産率は維持されている。それは政策として女性をサポートする体制があるという事実を紹介する書物。外国崇拝ではなく、わが国の社会保障と福祉の欺瞞(介護保険の改正などや自己責任、個人情報保護を口実にする隠蔽化)を考える資料になる。 -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

南米文化を知ろう

ボサ・ノーヴァ詩大全 / 坂尾英矩. - 中央アート出版, 2006

北大ではどこにある?

音楽が好きな人、特にポップスが好きな人はボサノバ(旧来表記)を知っているだろう。「イパネマの娘」や「おいしい水」ぐらいは。しかしボサノバだけでなくフォークローレやその他の音楽もある。アルゼンチンタンゴもある。中南米は音楽の宝庫だ。また格闘技の好きな人はブラジルのカポエラやブラジリアン柔術も知っているはずだ。しかしカポエラが手を鎖で縛られた奴隷の護身術から発生したことは知っているだろうか(だから足技です)。文化を学ぶとはこういうことなのです。ジェローム・レ・バンナはフランス読みするとジェローム・ル・バネールです。これは日本にお... [続きを読む]

北大ではどこにある?

音楽が好きな人、特にポップスが好きな人はボサノバ(旧来表記)を知っているだろう。「イパネマの娘」や「おいしい水」ぐらいは。しかしボサノバだけでなくフォークローレやその他の音楽もある。アルゼンチンタンゴもある。中南米は音楽の宝庫だ。また格闘技の好きな人はブラジルのカポエラやブラジリアン柔術も知っているはずだ。しかしカポエラが手を鎖で縛られた奴隷の護身術から発生したことは知っているだろうか(だから足技です)。文化を学ぶとはこういうことなのです。ジェローム・レ・バンナはフランス読みするとジェローム・ル・バネールです。これは日本にお... [続きを読む] -

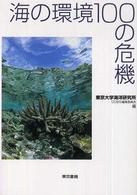

推薦者 : 上田 宏 (北方生物圏フィールド科学センター)

海が教えてくれること、私たちができること

海の環境100の危機 / 東京大学海洋研究所DOBIS編集委員会編. - 東京書籍, 2006年

北大ではどこにある?

地球温暖化、環境汚染、ゴミ問題、そして崩壊する生態系。海を守るために、自然と共生するためには、私たちは何ができるのかに関して、第1章「海の生態系の危機」、第2章「海の環境の危機」、第3章「環境保護・人間と社会の取り組み」に分けて、100の事例をわかりやすく解説したおすすめの一冊です。

北大ではどこにある?

地球温暖化、環境汚染、ゴミ問題、そして崩壊する生態系。海を守るために、自然と共生するためには、私たちは何ができるのかに関して、第1章「海の生態系の危機」、第2章「海の環境の危機」、第3章「環境保護・人間と社会の取り組み」に分けて、100の事例をわかりやすく解説したおすすめの一冊です。 -

推薦者 : 寺田 龍男 (メディア・コミュニケーション研究院)

中国の超一流大学を紹介してくれる本

中国の頭脳・精華大学と北京大学 / 紺野大介. - 朝日新聞社, 2006年

北大ではどこにある?

この本を読むと、今でははやらなくなった「エリート」という言葉を思い出します。中国の若い秀才たちの学習ぶりはすさまじく、学部生段階でアメリカの大学から「ウチに(留学に)きてほしい」と声がかかるとも。日本の学生たちはこの点でまるで眼中にないとの指摘は正直耳が痛い。「だから北大生もがんばれ」というまえに、自分の研究・教育レベルをどうしたら上げられるかと考えてしまった。

北大ではどこにある?

この本を読むと、今でははやらなくなった「エリート」という言葉を思い出します。中国の若い秀才たちの学習ぶりはすさまじく、学部生段階でアメリカの大学から「ウチに(留学に)きてほしい」と声がかかるとも。日本の学生たちはこの点でまるで眼中にないとの指摘は正直耳が痛い。「だから北大生もがんばれ」というまえに、自分の研究・教育レベルをどうしたら上げられるかと考えてしまった。

ただし、この本に書かれているのは巨大な中国社会の一面に過ぎません。中国の大学(すべて国立、約1000校)にも(著者によると)「ピンからキリ」まであり、中には大学とは呼べ... [続きを読む] -

推薦者 : 上田宏 (北方生物圏フィールド科学センター)

教科書が完成しました

フィールド科学への招待 / 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター. - 三共出版, 2006年

北大ではどこにある?

全学教育「フィールド科学への招待」の教科書が出版されました。北海道大学の教育理念である“実学の重視”を実践している、北方生物圏フィールド科学センターの教員自らがフィールドで行なってきた研究成果を肉付けして教科書にしました。今、地球ではー人間が直面している課題ー、私たちはどのように対応するかーフィールド科学の実践例ー、人間活動の負荷を軽減するーフィールド科学の応用ー、フィールド科学の力など、新しい学問であるフィールド科学について学べます。

北大ではどこにある?

全学教育「フィールド科学への招待」の教科書が出版されました。北海道大学の教育理念である“実学の重視”を実践している、北方生物圏フィールド科学センターの教員自らがフィールドで行なってきた研究成果を肉付けして教科書にしました。今、地球ではー人間が直面している課題ー、私たちはどのように対応するかーフィールド科学の実践例ー、人間活動の負荷を軽減するーフィールド科学の応用ー、フィールド科学の力など、新しい学問であるフィールド科学について学べます。 -

推薦者 : 眞崎 睦子 (メディア・コミュニケーション研究院)

「このおれがアイヌだよ」

知里真志保の生涯―アイヌ学復権の闘い / 藤本英夫. - 草風館, 1994

北大ではどこにある?

「知里君、北海道ならアイヌを見たかい」

北大ではどこにある?

「知里君、北海道ならアイヌを見たかい」

「アイヌが見たかったら、このおれがアイヌだよ」

……この「知里君」が辿った道(寄り道を含めて)

どうぞ読んでみてください。

「北海道に来たんだからこんな本でも読んでみよう」と

思った私の心に、もっとも怒りを感じるのは

誰でもない、この「知里君」なのだと思い知らされた一冊。 -

推薦者 : 蔵田 伸雄 (文学研究科)

この社会の中で対話を実現していくために

「対話」のない社会 : 思いやりと優しさが圧殺するもの / 中島義道著. - PHP研究所, 1997.11

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 下澤 楯夫 (電子科学研究所)

なぜ侵略されなければならないのか?

銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 / ジャレド・ダイアモンド著 ; 倉骨彰訳. - 草思社, 2000.10

北大ではどこにある?

なぜ東南アジアは侵略されねばならないのか?なぜヨーロッパ人がアフリカや南北アメリカを侵略し、その逆は起こらなかったのか?文明の衝突というのなら、逆が起こっても良いではないか?

北大ではどこにある?

なぜ東南アジアは侵略されねばならないのか?なぜヨーロッパ人がアフリカや南北アメリカを侵略し、その逆は起こらなかったのか?文明の衝突というのなら、逆が起こっても良いではないか?

鳥類生態学の調査途上で出会った素朴な疑問に対する答えも、極めて単純なことだった。優越人種などいない。どの民族も、同じ能力を発揮できる。違いは単に「何処に住んでいたか」だけだったのだ。地球上の異なる大陸に住んでいた人種が出会ったとき、どちらが優位かは既に決まっていた。

-

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

コメディへの理解の方へ

ちはやふる奥の細道 / 小林信彦著. - 新潮社, 1988.11

北大ではどこにある?

異文化理解を風刺した偽書(外人が書いた松尾芭蕉の伝記の訳書という体裁)。注にまでギャグがある。ドリフターズ以後しか知らない世代にとっては喜劇やミステリー、映画などについての小林信彦の本は格好の入門書である。映画や喜劇についてはその歴史も知らなければ論じることはできない。基礎知識を得るのに必読の著作家である。

北大ではどこにある?

異文化理解を風刺した偽書(外人が書いた松尾芭蕉の伝記の訳書という体裁)。注にまでギャグがある。ドリフターズ以後しか知らない世代にとっては喜劇やミステリー、映画などについての小林信彦の本は格好の入門書である。映画や喜劇についてはその歴史も知らなければ論じることはできない。基礎知識を得るのに必読の著作家である。 -

推薦者 : 下澤 楯夫 (電子科学研究所)

特命全権大使米欧回覧実記 / 久米邦武編著 ; 水澤周訳注. - 岩波書店, 1997.9

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

国際地域文化論関係

戦争の世紀を超えて : その場所で語られるべき戦争の記憶がある / 森達也, 姜尚中著. - 講談社, 2004.11

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 高井 潔司 (メディア・コミュニケーション研究院)

情報化社会を読み解く書

世論 / W.リップマン著 ; 掛川トミ子訳. - 岩波書店, 1987.7

北大ではどこにある?

情報伝達手段の急速な発展で、私たちはいやおうなく情報に取り囲まれ、ともすれば、実生活よりも情報との関わりの中で、生きていることに気づく。そして、一歩引き下がって考えてみると、情報化社会によってどれほど悲劇も生じているかが見えてくる。

北大ではどこにある?

情報伝達手段の急速な発展で、私たちはいやおうなく情報に取り囲まれ、ともすれば、実生活よりも情報との関わりの中で、生きていることに気づく。そして、一歩引き下がって考えてみると、情報化社会によってどれほど悲劇も生じているかが見えてくる。

情報化社会を生き抜いていくには、そもそも情報とはどのようにして作られるのか、どのような性質を持っているのか、マスメディアが伝える情報とどう向き合うべきなのか。インターネットは本当にマスメディアよりも信頼できるメディアなのかーーなどの問題をきちんと考えていく必要があるだろう。

こうした問題を考え... [続きを読む] -

推薦者 : 陳 省仁 (教育学研究科)

世界を知る視点

Letters to Lily : on how the world works / Alan Macfarlane. - Profile Books, 2005

北大ではどこにある?

インド生まれの英国ケンブリッジ大学の人類学・歴史学者による好著。

北大ではどこにある?

インド生まれの英国ケンブリッジ大学の人類学・歴史学者による好著。

現在7歳の孫娘が17歳になる時に読むための20通の手紙という形で、

現代人が生きていくための重要な問題を幅広い視点から考察する。

文章は読みやすく、流麗な英語である。

著者のウェブページもとっても興味深い勉強になる内容が一杯詰まっている。

http://www.alanmacfarlane.com/

HPの左下「Letters to Lily」のアイコンをクリックすれば、

本書の最初の3通を著者の肉声で聞くことができる。 -

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

国際地域文化論関係

クレオール主義 : the heterology of culture / 今福龍太著. - 青土社, 2001.9

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

表象文化論関係

初潮という切札 : 「少女」批評・序説 / 横川寿美子著. - JICC出版局, 1991.3

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 西 昌樹 (メディア・コミュニケーション研究院)

表象文化論関係

東大オタク学講座 / 岡田斗司夫著. - 講談社, 1997.9

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 野坂 政司 (情報基盤センター)

ことばの地盤を掘り返してみよう

声の文化と文字の文化 / W.J.オング [著] ; 桜井直文, 林正寛, 糟谷啓介訳. - 藤原書店, 1991.10

北大ではどこにある?

無文字社会の文化がどのように成立し、どのように伝承されていたかということは、想像も難しいし、考える糸口がどこにあるかも見つけにくい問題でしょう。

北大ではどこにある?

無文字社会の文化がどのように成立し、どのように伝承されていたかということは、想像も難しいし、考える糸口がどこにあるかも見つけにくい問題でしょう。

文字を手にした人間が、その後さらに多彩な表現メディアを獲得しつつ今日の情報文化社会を生活環境とするに至る過程で、声の文化がどのように生き延びてきたか、あるいは生きる環境を制限されてきたかという問題性は簡単には扱いきれない大きな問題です。

本を読んで考える、考えたことを書く、という文字という形を持ったことばに直面する作業は、大学において基本的かつ日常的な行動ですが、電子的メディア環... [続きを読む] -

推薦者 : 隅田 明洋 (低温科学研究所)

生態系や地球環境が維持されるシステムの理論科学を数式を使わずに概説

持続不可能性 : 環境保全のための複雑系理論入門 / サイモン・レヴィン著 ; 重定南奈子, 高須夫悟訳. - 文一総合出版, 2003.10

北大ではどこにある?

地球環境が今後どのように変化していくのかについては様々な情報が利用可能である。しかし、なぜそう考えられるのか、を知るための科学的な基礎知識は、専門家以外には得られにくい。その科学的な基礎知識のひとつは、「複雑系」に対する理解である。

北大ではどこにある?

地球環境が今後どのように変化していくのかについては様々な情報が利用可能である。しかし、なぜそう考えられるのか、を知るための科学的な基礎知識は、専門家以外には得られにくい。その科学的な基礎知識のひとつは、「複雑系」に対する理解である。

本書は、人間を含む多くの生物とそれをとりまく物理環境とで構成される「複雑系」がどのように成り立ち、関係しあい、維持されるか、について解説し、複雑系への理解が地球環境問題の解決に不可欠であることを教えてくれる一般書である。おそらく高校までの学習では得られない新たな科学的思考をインスパイアしてくれる... [続きを読む] -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

アイヌの世界観を知ろう

アイヌの世界観 : 「ことば」から読む自然と宇宙 / 山田孝子著. - 講談社, 1994.8

北大ではどこにある?

クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。本書の内容・プロローグ、・アイヌの宇宙観、・霊魂とカムイ、・アイヌの植物命名法、・動物の分類と動物観、・諸民族との比較、・世界観の探求−認識人類学的アプローチ

北大ではどこにある?

クマ・オオカミ・シマフクロウ・・・・・。魚の満ちあふれる川、シカが群れつどう山。大自然をアイヌはカムイ(神)としてとらえる。彼らの信仰はいかにして形成されたのか?「ことば」が「生活世界」を切り取るプロセス。秘密はそこにある。北の民の世界観がいま、認識人類学の立場から鮮やかに解明される。本書の内容・プロローグ、・アイヌの宇宙観、・霊魂とカムイ、・アイヌの植物命名法、・動物の分類と動物観、・諸民族との比較、・世界観の探求−認識人類学的アプローチ -

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

自然とは?文化とは?人類学とは?

文化の自然誌 / 煎本孝著. - 東京大学出版会, 1996.6

北大ではどこにある?

北大ではどこにある?

-

推薦者 : 煎本 孝 (文学研究科)

変容著しい東北アジアの文化と言語の現在を読み解く!

東北アジア諸民族の文化動態 / 煎本孝編著. - 北海道大学図書刊行会, 2002.2

北大ではどこにある?

日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。

北大ではどこにある?

日本、ロシア、中国、モンゴルを含む東北アジアには、広大で多様な環境が展開している。それは、民族学(文化人類学)的には北アジア、中央アジア、東アジアを含む地域である。生態的にも、地理的にもけっして閉鎖的な地域ではないこの多様な環境に生活する人々は、さまざまな文化と言語とをもっている。本書では東北アジアの文化と言語の動態を多角的に比較検討し、東北アジアの現在について考察する。