推薦者: 中村 重穂

所属: 国際連携機構国際教育研究センター

身分: 教員

研究分野: 日本語教育史、日本語の意味論

世界はどうしてこうなっているのか。

タイトル(書名):

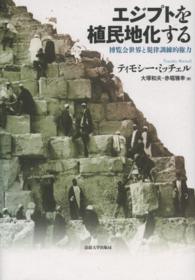

エジプトを植民地化する : 博覧会世界と規律訓練的権力

著者:

ティモシー・ミッチェル著 ; 大塚和夫, 赤堀雅幸訳

出版者:

法政大学出版局

出版年:

2014

ISBN:

4588376020

北大所蔵:

推薦コメント

一見この本とは関係なさそうな話から推薦文を書く。みなさんは、観光旅行に行くとはどのようなことだと思っているだろうか。理由はいろいろあるにせよ、大きな共通点は世界遺産に代表されるような歴史的建造物や名所旧跡を辿ることが目的である、ということだろう。しかし、である。その時、観光旅行する我々は、実は名所旧跡を”見に”行っているのではなく、ガイドブックなどに一定の秩序で並べられた空間の”確認”をしに行っているに過ぎないのである。なぜそう言えるのか、の答えを与えてくれるのが、この本の副題になっている「博覧会世界」である。

この本は、表題から想像されるような近代エジプト史の本(だけ)ではない。むしろ、植民地化=西欧(主に英仏)化=近代化とは世界に対してどのような働きかけを行うことか、その意味は何か、ということを追究した著作である。この本を読むと、エジプトに代表されるアラブ世界は、植民地化される前には、西欧の、そして今日の人間の多くの部分が感じている時間意識や世界理解や文化伝承のあり方とは全く異なる状況の中にあったことが理解できる。「ポストコロニアル」ということばが一時流行ったが、「ポスト-」について云々するためには「プレコロニアル」を的確に把握しておかなければならない。少なくとも、日本に於ける研究の中では「プレ-」の方は充分であったとは言えないのではないか。この本を読むことで植民地というものがどのような形で成立したかを考えると共に、何より重要なこととして、この本で主題化されていない、近代日本の植民地への働きかけがどうであったのか(それは同時に”内国植民地”であったこの北海道にも直接に関わってくる)をも考える眼が開かれるだろう。

ちなみにこの本は、僕が2016年に読んだ本の中ではベストワンだったことも書き添えておく。

この本は、表題から想像されるような近代エジプト史の本(だけ)ではない。むしろ、植民地化=西欧(主に英仏)化=近代化とは世界に対してどのような働きかけを行うことか、その意味は何か、ということを追究した著作である。この本を読むと、エジプトに代表されるアラブ世界は、植民地化される前には、西欧の、そして今日の人間の多くの部分が感じている時間意識や世界理解や文化伝承のあり方とは全く異なる状況の中にあったことが理解できる。「ポストコロニアル」ということばが一時流行ったが、「ポスト-」について云々するためには「プレコロニアル」を的確に把握しておかなければならない。少なくとも、日本に於ける研究の中では「プレ-」の方は充分であったとは言えないのではないか。この本を読むことで植民地というものがどのような形で成立したかを考えると共に、何より重要なこととして、この本で主題化されていない、近代日本の植民地への働きかけがどうであったのか(それは同時に”内国植民地”であったこの北海道にも直接に関わってくる)をも考える眼が開かれるだろう。

ちなみにこの本は、僕が2016年に読んだ本の中ではベストワンだったことも書き添えておく。

※推薦者のプロフィールは当時のものです。